рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Средства телевизионного наблюдения

Средства телевизионного наблюдения - Конспект, раздел Философия, КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Основи інформаційної безпеки Системи технічного захисту інформації Дистанционное Наблюдение Движущихся Объектов Осуществляется С Помощью Средств...

Дистанционное наблюдение движущихся объектов осуществляется с помощью средств телевизионного наблюдения.

При телевизионном наблюдении изображение объективом проецируется на светочувствительный слой фотокатода вакуумной передающей трубки или мишени твердотельного преобразователя. Фотокатод содержит вещества, из атомов которого кванты световой энергии выбивают электроны, количество которых пропорционально энергии света (яркости элемента изображения). На фотокатоде образуется изображение Q(x,y,t) в виде электрических зарядов, эквивалентное оптическому B(x,y,t) изображению, где Q и В — значения соответственно величины зарядов и яркости в точках с координатами х и у в момент времени t.

В вакуумных телевизионных передающих трубках производится считывание величины заряда с помощью электронного луча трубки, отклоняемого по горизонтали и вертикали магнитными полями. Эти поля создаются отклоняющими катушками, надеваемыми на горловину телевизионной трубки.

За время развития телевидения разработано много типов передающих телевизионных трубок, отличающихся чувствительностью фотокатода и разрешающейся способностью. Появление достаточно простых ТВтрубок типа «видикон» позволило создать компактные телекамеры. Миниатюрные видиконы с диаметром до 15 мм обеспечивают четкость 400600 линий. На основе видикона разработаны различные варианты телевизионных передающих трубок: плюмбикон, кремникон, суперортикон, изокон и др., обеспечивающие качественное светоэлектрическое преобразование в широком диапазоне длин волн и освещенности.

В начале 70х годов был открыт и реализован новый принцип построения безвакуумных твердотельных преобразователей «светэлектрический сигнал», т. н. приборов с зарядовой связью (ПЗС). В основу таких приборов положены свойства структуры металлокиселполупроводник, называемой МОПструктурой

Считывание зарядов, образующихся в каждой ячейке ПЗС под дйствием света точек изображения, производится путем последовательного перекачивания зарядов с ячейки на ячейку под действием управляющих сигналов, подаваемых на электроды. В результате того на выходе ПЗС образуется последовательность электричесIX сигналов, амплитуда которых соответствует величине заряда 11 ячейках мишени на ПЗС.

Типовая телевизионная передающая камера содержит элекктронную плату с элементами электронной схемы, плату со светоэлектрическим преобразователем и объектив.

Электронная схема электронной платы телевизионной камеры Исполняет следующие функции:

• генерация сигналов управления светоэлектрическим преобразователем с целью считывания с него сигналов, эквивалентных яркости объектов изображения;

• усиление сигналов изображения с выхода светоэлектрического преобразователя;

• формирование сигналов (импульсов) синхронизации по строкам и кадрам изображения на экране монитора;

• формирование полного цветового сигнала, содержащего сигналы изображения, строчные и кадровые синхронизующие импульсы.

Светочувствительные матрицы современных телевизионных нпмер выполняются на приборах с зарядовой связью (ПЗС), которые по сравнению с вакуумными телевизионными передающими срубками имеют несоизмеримо малые размеры и энергопотребление. Размер светочувствительной области матрицы называется оптическим форматом. Для систем видеонаблюдения применяют форматы: 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 и 1 дюйм. Следует отметить, что размер диагонали матрицы меньше величины, равной произведению формата на эквивалент дюйма (2,54 мм). Например, размер матрицы 1/2" составляет 6,4 х 4,8 мм с диагональю 7,8 мм вместо 0,5 х 25,4 = 12,7 мм. Различие обусловлено тем, что размер ПЗСматрицы определенного формата соответствует размеру поля изображения электронной передающей трубки диаметром, равному этому формату.

Чем больше формат матрицы, тем более высокое разрешение камеры можно обеспечить. Матрицы оптического формата 1/2, 2/3 и 1 дюйм применяют в камерах среднего и высокого класса, а 1/3 и 1/4 — в малогабаритных камерах и для скрытого наблюдения. На основе матриц формата 1/4 дюйма размером 3,4 х 2,4 мм компанией Watec (Япония) созданы сверхминиатюрные камеры WAT660 (29 х 29 х 16 мм) и WAT704R (цилиндрической формы диаметром 18 мм).

Для получения цветного изображения светочувствительный элемент ПЗС матрицы состоит из 34 светочувствительных ячеек, перед которыми установлены светофильтры красного, синего и зеленого цветов. В варианте 4 ячеек две из них чувствительны к зеленым лучам (перед ними установлены светофильтры зеленого света). Такой вариант приближает спектральную характеристику ПЗС матрицы к спектральной характеристике глаза, наиболее чувствительного к зеленому цвету. Изза технологических и схемнотехнических проблем и меньшей освещенности каждой ячейки элемента матрицы разрешение и чувствительность цветных камер хуже чернобелых. Для обеспечения высокого разрешения цветных камер световой поток от объектива с помощью призм направляют на 3 ПЗСматрицы с соответствующими светофильтрами, что существенно усложняет конструкцию камеры. Камеры с ПЗСматрицами называются также CCDкамерами.

Объектив телевизионной камеры может быть сменным и встроенным, с постоянным и переменным фокусным расстояниями. Основные характеристики объектива: фокусное расстояние f и светосила. Фокусное расстояние объектива определяет угол зрения телевизионной камеры. Объективы с малым фокусным расстоянием (около 2,8 мм) обеспечивают просмотр пространств большой площади, но получаемые изображения имеют мелкий масштаб. Кроме того, широкоугольные объективы вносят существенные искажения в изображение. Длиннофокусные объективы с f до 350 мм создают более четкое изображение, но с малой глубиной резкости. Для наблюдения за входной дверью, помещением, открытыми площадками применяются широкоугольные камеры с углом зрения 6090°. Зависимость угла зрения объектива а и камеры от фокусного расстояния объектива f в мм описывается выражением а = arctg (h / 2f), где h — размер матрицы по горизонтали в мм. Следовательно, камеры с малым оптическим форматом имеют широкий угол зрения.

Возможности наблюдения с разными углами зрения создают вариообъективы (объективы с переменным фокусным расстоянием), фокусное расстояние которых может изменять ся вручную или сервоприводом.

Для скрытого наблюдения применяют: миниатюрные телекамеры с объективами pinhole (с «вынесенным входным зрачком») или специальные насадки. У объективов pinhole плоскость апертуры диафрагмы совпадает с входным зрачком).

В камерах со сменными объективами применяют два типа стандартных конструкций узлов присоединения:

• тип «С» («Cmount») с резьбой 2,54 х 0,8 и расстоянием до плоскости ПЗС матрицы 17,5 мм (старый стандарт);

• тип «CS» («CSmount») с резьбой 2,54 х 0,8 и расстоянием до плоскости ПЗС матрицы 12,5 мм (новый стандарт).

Основными светоэлектрическими показателями камеры являются разрешающая способность и чувствительность.

Разрешающая способность (разрешение) телевизионной камеры определяется количеством телевизионных линий (ТВЛ), формирующих изображение. Телевизионные вещательные стандарты SECAM и PAL предусматривают разрешение 625 ТВЛ, NTSC (в США, Японии, Канаде и некоторых странах Латинской Америки) — 525 ТВЛ. Для телевизионных камер видеонаблюдения систем охраны требуемое разрешение ниже или выше в зависимости от решаемых задач. В будущем предполагается переход телевизионного вещания на формат высокой четкости с удвоенным разрешением.

Четкость изображения на экране монитора зависит не только от разрешения телевизионной камеры, но и от разрешения монитора и полосы пропускания линии связи камеры с монитором. Для безыскаженной передачи видеосигнала телевизионной камеры полоса пропускания линии связи должна быть не менее ширины спектра видеосигнала. Ширина спектра видеосигнала вещательного стандарта при разрешении 625 ТВЛ составляет 6,5 МГ, чернобелых камер систем охраны с разрешением 300 ТВЛ — 2,75 МГц и цветных — 3,8 МГц.

Способность телевизионной камеры работать при различной освещенности оценивается двумя показателями: чувствительностью и минимальной освещенностью объекта наблюдения.

Чувствительность камеры характеризуется минимальной освещенностью ПЗСматрицы, при которой обеспечивается заданное качество изображения. Для получения изображения хорошего качества необходимо обеспечить отношение сигнал/шум на выходе меры около 50 дБ. При отношении сигнал/шум около 30 дБ на экране монитора видны помехи в виде беспорядочных точек («снег»), минимальнодопустимое отношение сигнал/шум — 20-24 дБ. И соответствии с этим минимальнодопустимым отношением сигнил/тум определяется реальная чувствительность телевизионной к амсры в отличие от предельной, когда размах сигнала равен размаху шумовой реализации. В этом случае на изображении практически, кроме шумов, ничего не видно. Реальная и предельная чувствительности телевизионной камеры различаются примерно в 10 раз. (Обычной считается чувствительность порядка долей лк (для чернобелых камер) и единиц лк (для цветных). Телевизионные камеры высокой чувствительности работоспособны при освещенности порядка 0,01 лк.

Телевизионная камера, так же как и фото или кинокамера, содержит устройства, обеспечивающие требуемую выдержку и глубину резкости, а также устройства электронного преобразования видеосигнала, обеспечивающие повышение качества изображения. Основными такими устройствами являются электронный затвор, автоматическая диафрагма, устройство автоматической регулировки усиления видеосигнала.

Электронный затвор определяет время выдержки (длительность накопления зарядов ПЗСприборами при проекции на них оптического изображения) электронным способом. Электронный затвор обеспечивает изменение выдержки от долей секунд до 1/100000 с, что позволяет наблюдать быстродвижущиеся объекты в широком диапазоне освещенности. Автоматический электронный затвор автоматически изменяет выдержку при изменении освещенности.

Автоматическая диафрагма изменяет относительное отверстие объектива в зависимости от освещенности объекта наблюдения и требуемой глубины резкости, что особенно важно для обеспечения четкости изображений открытых площадок, коридоров и длинных помещений.

Автоматическая регулировка усиления в электронной схеме камеры поддерживает требуемый уровень сигнала на выходе видеоусилителя при изменении на 15-20 дБ и более уровня сигнала на выходе ПЗС матрицы — входе видеоусилителя.

Применяемая в видеоусилителе гаммакоррекция (укоррекция) видеосигнала улучшает качество изображения на экране приемной электроннолучевой трубки. Необходимость коррекции вызвана нелинейной зависимостью яркости свечения люминофора экрана от амплитуды видеосигнала, которая аппроксимируется параболической функцией с показателем у = 2,2. Гаммакоррекция предусматривает введение нелинейности коэффициента усиления видеоусилителя с у = 0,25-0,45.

Яркость разных участков изображения может существенно отличаться, а автоматический затвор и устройство АРУ реагируют на усредненные значения яркости изображения. При попадании в поле зрения камеры, например, горящей электрической лампочки темные участки изображения становятся на экране монитора еще темнее, а яркие создают засветку изображения. В камерах с компенсацией засветки («света сзади») опорная освещенность для автоматической установки выдержки и регулировки усиления оценивается по яркости центральной части изображения на ПЗСматрице.

Электрический сигнал с выхода вакуумной передающей трубки или ПЗС усиливается и передается по кабелю пли в виде радиосигналов к телевизионному приемнику. Последний выполняет обратные функции, преобразуя электрический сигнал в изображение, яркость каждого элемента которого эквивалентна амплитуде соответствующего сигнала. Формирование изображения производится на экране приемной масочной вакуумной трубки (кинескопа) или плоских панелей.

В вакуумной приемной телевизионной трубке (кинескопе) изображение создается на ее экране с люминофором электронным лучом, модулируемым электрическим сигналом изображения и отклоняемым по горизонтали (строке) и вертикали (по кадру) синхронно с траекторией отклонения луча передающей трубки или считывания с ПЗС. Синхронность обеспечивается путем передйР чи синхронизирующих сигналов в виде групп импульсов, моменты формирования которых соответствуют границам строк и кадров. Синхроимпульсы совместно с сигналом изображения образуют полный телевизионный сигнал. В приемнике из полного телевизионного сигнала выделяются синхроимпульсы, которые синхронизируют работу устройств кадровой и строчной развертки. Эти устройства формируют сигналы, при прохождении которых по катушкам отклонения, надетым на горловину кинескопа, создаются магнитные поля, отклоняющие электронный луч.

Но вакуумные приемные телевизионные трубки громоздкие, тяжелые, хрупкие, нуждаются в высоковольтном (2025 кВ) источнике постоянного тока, устройства развертки потребляют достаточно большую мощность, создаваемые трубкой поля, не безвредны для человека. Будущее за панелями.

Известно несколько типов плоских панелей для телевизионных приемников, но наиболее успешно развиваются газоразрядные и жидкокристаллические панели.

Газоразрядную панель образуют два плоскопараллельных стекла, между которыми размещены миниатюрные газоразрядные элементы. В инертном газе газоразрядного элемента под действием управляющих сигналов, формируемых микропроцессором устройства синхронизации и подаваемых на прозрачные электроды одного или обоих стекол, возникает разряд с ультрафиолетовым излучением. Это излучение вызывает свечение нанесенного на переднее или заднее стекло люминофора одного цвета чернобелой панели или люминофоров красного, зеленого или синего цветов цветной панели. Например, газоразрядная панель японской фирмы NHK имеет формат экрана 874 * 520 мм, 1075200 элементов с шагом 0,65 мм, толщину 6 мм и вес 8 кг. Газоразрядные панели имеют высокую яркость, позволяющую создавать контрастное изображение даже при солнечном свете.

Основой жидкокристаллической панели служат также две плоскопараллельные стеклянные пластины. На одну из них нанесены прозрачные горизонтальные и вертикальные токопроводящие электроды. В местах их пересечения укреплены пленочные транзисторы, два вывода которых соединены с электродами на стекле,

а третий образует обкладку конденсатора. Вторую пластину конденсатора представляет прозрачный металлизированный слой на второй стеклянной пластине, расположенной параллельно первой на расстоянии, измеряемом микронами. Между пластинами помещено органическое вещество (жидкий кристалл), поворачивающее под действием электрического поля угол поляризации проходящего через него света. С двух сторон панели укреплены поляроидные пленки, углы поляризации которых повернуты на 90° относительно друг друга.

Растр телевизионного изображения формируется сигналами, генерируемыми устройством синхронизации и подаваемыми на электроды стеклянных пластин. При подаче на эти электроды напряжения в точке их пересечения конденсатор заряжается и возникает электрическое поле между соответствующими обкладками конденсатора. В зависимости от величины напряжения изменяется угол поляризации жидкого кристалла между обкладками конденсатора. При отсутствии напряжения и, соответственно, электрического поля жидкий кристалл поворачивает угол поляризации света от лампы подсветки на 90°, в результате чего свет свободно проходит через поляроидные пленки. В зависимости от напряжения на обкладках конденсатора угол поляризации может изменяться от 90° до 0°, а прозрачность ячейки панели — от максимальной до непропускания света. Панель цветного телевизора содержит красный, зеленый и синий светофильтры, образующие триаду элемента разложения изображения.

Разрешение, яркость, контрастность жидкокристаллических мониторов приближаются к аналогичным характеристикам мониторов на электроннолучевых трубках, ЖКмониторы уступают по инерционности, но существенно превышают мониторы на электроннолучевых трубках по массагабаритным характеристикам, энергопотреблению и экологическим показателям.

Широкополосность аналогового телевизионного сигнала и большой объем значений пикселей цифрового телевидения создают проблемы при их консервации. При записи видеосигнала на магнитную ленту скорость перемещения ленты относительно записывающей головки видеомагнитофона должна составлять 56 м/с, что неприемлемо при реализации принципов записи, применяемых в аудиомагнитофонах.

В видеомагнитофоне реализован комплекс мер, обеспечивающих качество изображения, близкое к телевизионному, при приемлемых потребительских показателях видеомагнитофона и видеокассеты (габаритах, весе, времени записи на кассете). С этой целью сокращают полосу частот до 46 МГц, а для уменьшения линейной скорости перемещения магнитной ленты производится поперечнострочная (поперек ленты) и наклоннострочная (под острым углом к направлению движения ленты) запись видеосигналов на магнитную ленту с помощью вращающихся одной или нескольких (до 4) головок. Сигналы звукового сопровождения и управления записываются на боковых краях магнитной ленты.

Такие методы записи видеосигналов позволяют при сохранении высокой скорости движения ленты относительно головки значительно уменьшить ее продольную скорость и обеспечить приемлемое время записи на одной кассете. Для уменьшения влия^ ния паразитной амплитудной модуляции изза переменного контакта головки с лентой применяют частотную модуляцию с переменным индексом модуляции для разных частот и записывают на ленту частотномодулированный сигнал. Кроме того, сохранение требуемых временных соотношений достигается применением высокоточного лентопротяжного механизма, систем автоматического регулирования электродвигателями и цифровых корректоров временных искажений.

Видеомагнитофоны с поперечнострочной записью обеспечивают высокое качество изображения и звукового сопровождения, но они громоздкие и сложны в эксплуатации. Конструктивно более простыми являются профессиональные и бытовые видеомагнитофоны с наклоннострочной записью.

В зависимости от требований к качеству записи и соответствующей скорости «лентаголовка»» применяют ленты шириной 50,8, 25,4, 19, 12,65 мм и менее. Широкая лента используется в профессиональных видеомагнитофонах, 12,65 мм и менее — в бытовых Разнообразие значений ширины ленты в сочетании с разными способами записи обусловило множество форматов записи: для ленты шириной 50,6 мм — Q, 25,4 мм — В, С, 19,05 мм — U, 12,65 мм — L, МП, VHS, Beta и др. В бытовой видеозаписи наибольшее распространение получили форматы VHS и Beta. Видеофонограммы

формата VHS для отечественной бытовой аппаратуры имеют следующие параметры [6]:

• скорость головки относительно ленты — 4,85 м/с;

• продольная скорость ленты — 23,39 мм/с;

• ширина видеострочки — 0,04 мм;

• ширина дорожки звука — 0,3 мм;

• ширина дорожки управления — 0,75 мм;

• угол наклона строчки относительно края ленты — около 6 град.

Малая продольная скорость ленты позволяет на стандартной кассете с размерами 188 * 104 х 25 мм производить непрерывную запись изображения в течение 35 часов (в зависимости от толщины и длины ленты).

В целях повышения качества изображения развивается цифровая видеозапись в форматах D1D5, а в интересах сокращения размеров и веса, что важно для решения задач по добыванию информации,— переход на малогабаритные кассеты. На базе широко применяемого формата VHS предложены форматы VHSC (для кассеты с размерами 92 х 59 х 22,5 мм), SVHC, Video 8 (95 х 62,5 х 15 мм, ширина ленты 8 мм) и малогабаритная кассета МК (102 х 63 х 12 мм с шириной ленты 3,8 мм). Формат SVHC обеспечивает разрешение 440 ТВЛ вместо 330 для формата VHC. В современных видеомагнитофонах удается также снизить продольную скорость ленты до 1 см/с и менее с соответствующим увеличением времени записи. Например, в цифровом видеомагнитофоне EVA80 (Sony) достигнута скорость ленты 0,6/0,3 см/с, время записи в формате V8 — 540/1120 мин с разрешением 250 строк.

Аналоговые видеомагнитофоны постепенно заменяются на цифровые, в качестве вторичных носителей информации в которых используются жесткие диски или энергонезависимая память.

При существующих стандартах на параметры телевизионных средств наблюдения их разрешение на порядок хуже разрешения фотоснимков. Для повышения четкости изображения увеличивают в 2 раза разрешение и частоту кадров. Но при этом соответственно увеличивается ширина спектра телевизионного сигнала со всеми вытекающими из этого недостатками. Для уменьшения полосы изображение предварительно сжимают. Для телевизионного наблюдения в ИКдиапазоне применяют телевизионные камеры с ПЗС, чувствительными к ИКлучам.

Для наблюдения в оптическом диапазоне применяют также лазеры, лучи которых в видимом или ИКдиапазонах подсвечивают объекты в условиях низкой естественной освещенности. Для этой цели луч лазера с помощью качающихся зеркал сканирует пространство с наблюдаемыми объектами, а отраженные от них сигналы принимаются фотоприемником так же, как при естественном освещении.

Видеопередатчики систем скрытого наблюдения работают в диапазоне частот от 60 МГц до 2,3 ГГц и выше. Их мощность составляет от 40 мВт до 50 Вт, при этом обеспечивается дальность передачи от нескольких метров до 20 км. Например, дальность передачи миниатюрного передатчика РК5115 при мощности 1,5 Вт на частоте 236 МГц составляет 400 м. Для увеличения дальности передачи используются специальные ретрансляторы.

Для приема телевизионных радиосигналов используются как телевизионные приемники широкого применения, так и специальные. Например, аудио и видеоприемник РК 625 обеспечивает прием аудио и видеосигналов в диапазоне от 60 МГц до 1,2 ГГц, а видеоприемник RX 100 — в диапазоне 1,22,3 ГГц. Видеоприемники имеют встроенные микропроцессоры, автоматизирующие операции по поиску и приему сигналов. Например, видеоприемник РК 6625 имеет 100 программируемых каналов памяти, 24часовой таймер и автоматический режим поиска видеосигналов.

Под визуально-оптическим каналом подразумеваются электромагнитные излучения (или активные и пассивные переизлучения) в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой частях спектра. Источником таких излучений могут быть видеотехника и электронно-вычислительная техника, а именно: экраны мониторов компьютеров и телевизоров. Поскольку электромагнитные волны оптического диапазона не проникают через непрозрачную среду, очевидно, что использовать этот канал можно при условии отсутствия непрозрачных препятствий на пути от носителя информации до ее приемника. Другой путь – применение волоконно-оптических систем, позволяющих при определенных условиях на расстоянии до двух метров преодолевать непрозрачные преграды.

Для проведения разведывательной работы в оптическом диапазоне используют следующие технические средства:

- бинокли:

- подзорные трубы;

- фотоаппараты;

- видеокамеры;

- приборы ночного видения;

- приемники оптического диапазона.

Наиболее часто разведкой применяются фото- и видеокамеры двух видов:

- скрытые - встраиваются в бытовую технику, предметы интерьера, строительные конструкции и т.д., которые передают видеоинформацию по кабелю или по радиоканалу при помощи телевизионного передатчика;

- специальные - замаскированные под бытовые предметы (пачка сигарет, кейс, книга, блокнот и т.п.), которые используют в носимом варианте.

Диапазон используемых в таких камерах объективов колеблется от миниатюрных широкоугольных для съемки через узкие отверстия (диаметром до 5 мм) до телескопических с 1,5 тыс. кратным увеличением.

Приборы ночного видения, как правило, имеют встроенный лазерный осветитель, работающий в инфракрасном диапазоне, и приемный элекронно-оптический преобразователь, что позволяет осуществлять видеонаблюдение в полной темноте на расстоянии 250-300 м.

Негласный съем информации с помощью оптических приемников осуществляется с использованием неконтролируемого излучения световой энергии, несущей информационную нагрузку, за счет различных неоднородностей, возникающих в волоконно-оптических линиях связи при изгибах световодов, их соединении, вводе, несоблюдении геометрических размеров и т.п. или в результате изменения этих размеров в результате воздействия акустической волны, несущей информационную нагрузку.

2.11 Утечка информации в волоконно оптических линиях связи

Основные причины утечки информации в волоконно-оптических линиях связаны с излучением световой энергии в окружающее пространство. Причины этого излучения обусловлены процессами, происходящими при вводе (выводе) излучения в оптический волновод и распространении волн в диэлектрическом волноводе. Кроме того, утечка информации за счет оптического излучения может иметь место из-за наличия постоянных и разъемных соединений оптических волокон, а также изгибов и повреждений этих волокон.

Рассеяние излучения при вводе оптического сигнала в интегрально-оптический волновод связано с тем, что пучок излучения используемых источников имеет заметно большую ширину, чем толщина световодного слоя волновода. Эффективность ввода излучения источника в световод зависят от степени согласования их характеристик: сечения и расходимости светового пучка с геометрическими размерами сердцевины и апертурного угла светово-локна, количества волноводных мод и т.д. Увеличение эффективности ввода излучения в световод достигается применением оптического клея, микролинз и других средств фокусировки излучения. Наибольшее влияние на эффективность ввода излучения источника в световод оказывает поперечное рассогласование, меньшее — продольное и угловое.

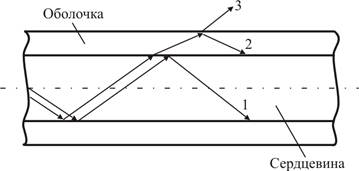

В диэлектрическом волноводе толщиной порядка длины распространяющейся в нем волны (l-10 мкм) в зависимости от соотношения показателей преломления волноводного слоя (сердцевины), оболочки и покровного слоя, а также от угла падения световой волны на границе раздела волна может либо канализироваться в волноводном слое (распространяться вдоль волокна путем многократных отражений от границы сердцевина—оболочка (луч 1, рис. 2.3), либо проникать в оболочку, распространяться вдоль нее и далее выходить в окружающую среду (лучи 2, 3, рис. 2.3).

Рис. 2.3 Распространение оптической волны в диэлектрическом волноводе Рис. 2.3 Распространение оптической волны в диэлектрическом волноводе

|

В прямолинейных световодах излучение в окружающую среду незначительно. Однако в местах изгибов волноводов интенсивность излучения в оболочку или воздух увеличивается, и тем больше, чем сильнее эти изгибы. Интенсивность излучения в окружающее пространство увеличивается и при повреждении оболочки световода.

Постоянные соединения отрезков оптических волокон между собой осуществляют свариванием, сплавлением или склеиванием в юстировочном устройстве. Оптические разъемы (соединители) должны допускать многократные соединения—разъединения оптических волокон. Рассогласование волокон возникает из-за имеющихся различий в числовой апертуре, профиле показателя преломления, диаметре сердцевины или из-за погрешностей во взаимной ориентации волокон при их соединении. Основными причинами излучения световой энергии в окружающее пространство в местах соединения оптических волокон являются:

— смещение (осевое несовмещение) стыкуемых волокон (рис. 2.4а);

— наличие зазора между торцами стыкуемых волокон (рис. 2.46);

— непараллельность торцевых поверхностей стыкуемых волокон (рис. 2.4в);

— угловое рассогласование осей стыкуемых волокон (рис. 2.4г);

— различие в диаметрах стыкуемых волокон (рис. 2.4д).

а) а)

|  б) б)

|

в) в)

|  г) г)

|

д) Рис. 2.4 Внешний вид соединений оптических волокон вызывающих излучение световой энергии в окружающее пространство д) Рис. 2.4 Внешний вид соединений оптических волокон вызывающих излучение световой энергии в окружающее пространство

|

Наиболее интенсивное излучение в окружающее пространство наблюдается при наличии сдвига соединяемых волокон относительно друг друга.

Еще одна причина утечки информации в волоконно-оптических линиях может быть связана с возможным воздействием внешнего акустического поля (поля опасного сигнала) на волоконно-оптический кабель. Звуковое давление акустической волны может вызвать изменение геометрических размеров (толщины) или смещение соединяемых концов световодов в разъемном устройстве относительно друг друга. Вследствие этого может осуществляться амплитудная модуляция опасным сигналом излучения, проходящего по волокну. Глубина модуляции определяется силой звукового давления, конструкцией и свойствами волокна.

3 меры и средства ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Классификация мер и средств обеспечения информационной безопасности

Для защиты интересов законных участников информационных процессов необходимо сочетать меры следующих уровней:

- законодательного (законы, нормативные акты, стандарты и т.п.);

- организационного – действия предпринимаемые руководством организации по обеспечению режима безопасности;

- физико-технические меры - использование физических методов, технических средств защиты информации;

- программные меры;

- меры криптографической защиты.

Законодательный уровень является базовым и потому важнейшим. Все другие меры основываются на существующих в стране законах и нормативных актах, регулирующих общественные отношения в сфере информации. К этому уровню относится весь комплекс мер, направленных на создание и поддержание в обществе негативного (в том числе карательного) отношения к нарушениям и нарушителям информационной безопасности. Самое важное на законодательном уровне – создать механизм, позволяющий согласовать процесс разработки законов с развитием информационных технологий. В противном случае это ведет к снижению уровня информационной безопасности.

Основой мер организационного уровня, то есть мер, предпринимаемых руководством организации, является политика безопасности. Под этим термином понимается совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту конфиденциальной информации иассоциированных с ней ресурсов. Политика безопасности определяет стратегию организации в области информационной безопасности, а также меру внимания к ней и количество ресурсов, которые руководство считает целесообразным выделить для ее обеспечения.

Политика безопасности строится на основе анализа рисков, которые признаются реальными для информационной системы организации. Когда риски проанализированы и стратегия защиты определена, составляется программа (или концепция), реализация которой должна обеспечить информационную безопасность. Под эту программу выделяются ресурсы, назначаются ответственные, определяется порядок контроля выполнения программы и ее корректировки и т.п.

При разработке политики безопасности, естественно, должна учитываться специфика организации. Бессмысленно, а иногда даже вредно, переносить практику режимных государственных организаций на коммерческие структуры, учебные заведения или на предприятия со смешанной формой собственности, не выполняющих оборонных заказов. Хотя основные принципы разработки политики безопасности являются универсальными для любых структур, а для однородных (коммерческие банки, торговые компании и т.п.) употребительны даже готовые шаблоны.

Организационные меры защиты можно охарактеризовать как управленческие решения, регламентирующие процессы функционирования информационной системы, использование ее ресурсов, деятельность персонала, а также порядок взаимодействия пользователей с системой таким образом, чтобы в наибольшей степени затруднить или исключить возможность реализации угроз безопасности. Они включают:

· мероприятия, осуществляемые при проектировании, строительстве и оборудовании вычислительных центров и других объектов систем обработки данных;

· мероприятия по разработке правил доступа пользователей к ресурсам системы;

· мероприятия, осуществляемые при подборе и подготовке персонала системы;

· организацию охраны и надежного пропускного режима;

· организацию учета, хранения, использования и уничтожения документов и других носителей с информацией;

· распределение реквизитов разграничения доступа (паролей, ключей шифрования и т.п.);

· организацию явного и скрытого контроля за работой пользователей;

· мероприятия, осуществляемые при проектировании, разработке, ремонте и модификациях оборудования и программного обеспечения и т.п.

Физико-технические меры защиты основаны на применении разного рода механических, электро- или электронно-механических устройств и сооружений, специально предназначенных для создания физических препятствий на возможных путях проникновения и доступа потенциальных нарушителей к компонентам информационной системы системы и защищаемой информации. Используемые при реализации этих мер средства защиты можно разделить на две группы:

- физические средства защиты;

- технические средства защиты.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Основи інформаційної безпеки Системи технічного захисту інформації

Запорізький національний технічний університет... КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ... з дисципліни Основи інформаційної безпеки для студентів спеціальності...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Средства телевизионного наблюдения

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?

Новости и инфо для студентов