рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

- Раздел Образование

- /

- Дифференциальной диагностике язвенных поражений.

Реферат Курсовая Конспект

Дифференциальной диагностике язвенных поражений.

Дифференциальной диагностике язвенных поражений. - раздел Образование, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Раковая Язва Сифилити-...

| раковая язва | сифилити- ческая | туберкулезная | актиноми- котичесая | посттравма- тическая | трофическая |

| Края язвы | |||||

| Плотные, приподнятые, валикообразные, вывернутые, изъеденные | Четкие, гладкие, плотные | Мягкие, подрытые, неровные | плотные, неровные, подрытые | Мягкие, отечные, неровные, инфильтри- рованные | Мягкие, отечные, уплотненные, имеют большие размеры. |

| Дно язвы | |||||

| дно глубокое, покрыто фибринозным налетом или корками, после удаления которых видно, что дно язвы заполнено мелкозернистой тканью (напоминает грнуляционную), легко кровоточит | дно покрыто налетом желто- серого (цвета испорчен- ного сала) или темно-красного цвета | Плоское дно покрытое мелкими грануляциями желтого цвета, кровоточит. | Заполнено вялыми мелкими легко кровоточа- щими грануляци- ями желтого цвета. | Выполнено красными грануляци- ями, покры- тыми желтым налетом. | Выпонено вялотекущими грануляциями бледного или бледно-розового цвета, запонено некротическими массами. Кожа вокруг язвы цианотична, инфильтрирована. |

| Форма язвы | |||||

| неправильное | Округлой или овальной | неправильная | неправильная | Чаще линейная или неправильноая | неправильная |

| Основание язвы, т.е. состояние подлежащих тканей | |||||

| Плотное, инфильтрированное | Плотное, хрящевой консистенции | мягкое | Плотное, инфильтрированное | мягкое | мягкое |

| Болезненость при пальпации | |||||

| безболезненная | безболезненная | безболезненная | безболезненная | безболезненная | малоболезненная |

| Особые отметки | |||||

| кратерообразная язва | _ | _ | Вокруг язвы часто свищи с гнойным отделяемым и рубцы. Инфильтрат разлитой. | _ | Локализуется в области концевых сосудов (напр. слизистая со стороны внутренней поверхности ментального отверстия н/ч) и др. |

Л е ч е н и е рака губы комбинированное, хирургическое и консервативное, начинается с лучевой терапии. Рак языка встречается значительно реже и локализуется обычно на боковой его поверхности и на кончике. Появление инфильтрата в подслизистом слое или эпителиального разрастания плотной консистенции типа папилломы является первым признаком рака. При разрастании опухоли четкость ее границ исчезает в результате распространения инфильтрата на окружающие ткани. Эта особенность рака языка обусловливает довольно быстрое прорастание опухоли в ткани дна полости рта, альвеолярного отростка.

а

а  б

б  в

в

г

г  д

д

Рис.18. Рак альвеолярного отростка н/ч (а); б - рак языка, в - рак слизистой оболочки щеки,

Г-рак корня языка, плоскоклеточный рак губы.

Лечение рака губы нередко производится неправильно: 25% больных с наличием раковой опухоли на губе в различных учреждениях подвергались неправильному консервативному лечению, которое приводило к быстрому распространению ракового процесса.

В настоящее время ведущим, наиболее эффективным методом лечения рака н/губы является комбинированный метод. Он слагается из двух этапов.

Первый этап лечения направлен на ликвидацию первичного очага на губе,

второй — на борьбу с регионарными лимфатическими метастазами.

Наиболее эффективным методом борьбы с первичными опухолевыми очагами в настоящее время является лучевое лечение — рентгено-или радиевая терапия. При небольших опухолях, от 0.5 до 1 см в диаметре, расположенных не ближе 1,5 см от угла рта, одинаково эффективным является и хирургическое лечение — широкое квадратное или в виде прямоугольника (но не клиновидное) иссечение с последующим пластическим закрытием дефекта местными тканями; метод внутритканевой гамматерапии, метод аппликационной криохирургии.

Второй этап лечения, направленный на борьбу с регионарными метастазами, осуществляется хирургическим методом. Он обязателен во всех стадиях заболевания и независимо от того, определяются или не определяются увеличенные регионарные лимфатические узлы. Заключается оперативное лечение в радикальном иссечении всего лимфатического аппарата верхнего отдела шеи, подбородочной области, обеих подчелюстных областей вместе с подчелюстными слюнными железами и жировой клетчаткой единым блоком. Операцию не производят лишь у ослабленных людей престарелого возраста При хирургическом способе лечения рака губы в 1 стадии возможно произвести операцию на губе и одновременно — второй этап хирургического лечения (удаление лимфоузлов).

Третий этап- при гистологически доказанных метастазах непосредственно после заживления раны желательно проведение добавочно одного курса послеоперационной рентгенотерапии

Наиболее благоприятные результаты лечения тогда, когда оно проводится в ранних стадиях развития ракового процесса

РАК ЯЗЫКА И ПОЛОСТИ РТА.встречается значительно реже и локализуется обычно на боковой его поверхности и на кончике.

Что касается частоты рака полости рта и языка у детей, то, согласно статистическим данным ВОЗ, во многих странах на втором месте после травмы стоят опухоли как причина детской смертности Опухоли ЧЛО, по-видимому, находятся на первом месте (в сравнении с травмой). У детей злокачественные опухоли головы и шеи обнаружены только в 0.075% случаев. Данные различных авторов по этому поводу колеблются от 0.2 до 2.1%. Каждая десятая саркома обнаруживается у детей, а карцинома у детей встречается менее часто.

Локализуется рак языка чаще на боковой поверхности его, в области коренных зубов (рис.18 б, в).

По мере нарастания местных морфологических изменений на слизистой оболочке языка, происходит расширение зоны нарушенной вкусовой чувствительности. Особенно искажается восприятие сладкого и горького. Наблюдаются случаи полной потери вкусовых ощущений или значительные извращения вкуса.

К л и н и к а. Появление инфильтрата в подслизистом слое или эпителиального разрастания плотной консистенции типа папилломы является первым признаком рака. Затем появляется язвы,боль в зубах, кровоточивость десен (рис.18 а,б).

Если опухоль прорастает в верхнюю челюсть — кровотечения или сукровичные выделения из носа, затруднение носового дыхания, экзофтальм, слезотечение, затруднение открывания рта, парестезии кожи лица, губ, зубов или неба и т. п. Раковая опухоль дна полости рта очень рано вызывает затруднения речи и приема пищи.

Различают четыре стадии рака слизистой оболочки полости рта.

I стадия — опухоль (сосочковое разрастание), инфильтрат или язва в диаметре до 2 см, не выходящая за пределы какого-нибудь, отдела полости рта (щека, десна, небо, дно полости рта), ограничена слизистой оболочкой. В регионарных лимфатических узлах метастазы не определяются.

II стадия — поражение такого же или большего диаметра, не выходящее за пределы какого-либо одного отдела полости рта, хотя и распространяющееся в подслизистыи слой. В регионарных лимфатических узлах — единичные подвижные метастазы.

III стадия — опухоль внедрилась в подлежащие мягкие ткани (но не глубже периоста челюсти), распространилась на соседние отделы полости рта (например, со щеки на десну). В регионарных лимфатических узлах — множественные подвижные или ограниченно подвижные метастазы размерами до 2 см в диаметре либо опухоль меньшего размера, но в регионарных лимфоузлах определяются ограниченно подвижные или двусторонние метастазы.

При разрастании опухоли четкость ее границ исчезает в результате распространения инфильтрата на окружающие ткани. Эта особенность рака языка обусловливает довольно быстрое прорастание опухоли в ткани дна полости рта, альвеолярного отростка.

IV стадия — поражение распространяется на несколько отделов полости рта и глубоко инфильтрирует подлежащие ткани, кости лица, изъязвляет кожу его. В регионарных лимфоузлах — неподвижные или распадающиеся метастазы, или опухоль меньших размеров, но с наличием отдаленных метастазов.

В период распада опухоли образуется язва с вывернутыми краями, кровоточащая даже при приеме мягкой пищи. Ограничивается подвижность языка, затрудняется процесс самоочищения. К некротическому распаду тканей языка присоединяется воспаление, маскирующее основной процесс, появляется зловонный запах.

При раке языка сравнительно быстро происходит метастазирование в лимфатические узлы подчелюстной, подбородочной областей и шеи. Распад опухоли, вторичная инфекция, резкое нарушение естественного питания приводят к истощению больных, интоксикации и кахексии, что является причиной летального исхода.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я д и а г н о с т и к а проводится с поражениями туберкулезного, актиномикотического и сифилитического характера. Клинически рак слизистой оболочки в начальной стадии развития имеет сходные с доброкачественными новообразованиями симптомы, в этой связи являются ошибочными и поэтому не настораживают ни больных, ни врачей. Симулировать наличие воспалительного инфильтративной формы рака языка может хористома — узловатое опухолеподобное образование, развивающееся на почве дизонтогенеза (отщепления и неправильного расположения клеточных групп разных зародышевых листков в период эмбрионального развития).

При этом следует иметь в виду следующие дифференциально-диагностические признаки:

- при актиномикозе определяется один или несколько шаровидных плотных узлов без резких границ; они нередко изъязвляются, дают свищевые ходы с отделяемым, в котором определяются друзы или мицелий лучистого гриба. Рядом можно обнаружить ранее зарубцевавшиеся очаги, чего не бывает при раке. Если актиномикотический узел распался, то язва имеет бухтообразное дно, местами покрытое желтоватыми точками — крупинками; при исследовании их обнаруживаются друзы.

- туберкулезная язва отличается от раковой мягкими подрытыми фестончатыми краями;

располагается она обычно на фоне не очень твердого инфильтрата. Локализуется чаше на спинке языка, реже — на боковых поверхностях его. Дно язвы неглубокое, серо-желтого цвета, с легко кровоточащими мелкими грануляциями Вокруг язвы — широкий воспалительный пояс; прикосновение к ней очень болезненное.

- травматическая язва локализуется главным образом на крае языка: связана она с наличием травмирующего зуба, протеза или его кламмера Язва резко отграничена, неправильной формы, окаймлена мягким на ощупь инфильтратом, неглубокая, с розовато-желтым дном. После устранения травмирующего источника она через несколько дней заживает, оставляя незаметный безболезненный рубец.

Гуммозная язва: при распаде гуммы образуются язвы с гладкими краями, как бы выбитыми пробойником и совсем не похожими на выпуклые валикообразные края ракового изъязвления. Локализуется гумма главным образом на верхушке языка; она мало болезненна и имеет сальное дно.

Опухоли языка, могут напоминать инфильтративную или папиллярную форму рака языка. Они могут быть эпителиального, соединительно-тканного, миогенного, неврогенного происхождения и строения. Вот почему в 80% случаев начальных форм рака языка диагноз устанавливается неправильно Вместе с тем промедление в постановке правильного диагноза может быть роковым, так как рак языка растет очень быстро, рано инфильтрирует лимфоузлы (особенно дна полости рта), быстро переходит на дно рта, поражая поднижнечелюстные лимфоузлы, затем — верхние и нижние глубоколе-жащие узлы шеи.

В течение 3 месяцев от начала заболевания возможно столь быстрое развитие рака языка, что при первичном осмотре специалист нередко может уже констатировать очевидные признаки запущенности заболевания (например, наличие метастазов).

Вместе с тем опухоль растет бурно, быстро изъязвляется, распространяется на другие ткани (альвеолярный отросток, тело челюсти, мягкие ткани). Разрушение костной ткани альвеолярного отростка приводит к расшатыванию зубов. Предпочтительная локализация опухоли — подъязычная область.

Рак слизистой оболочки щеки (рис.15 в) обычно развивается на месте лейкоплакии и проявляется утолщением участка, пораженного лейкоплакией, появлением трещин, бугристости, что свидетельствует о злокачественном перерождении факультативного предрака. Быстрое изъязвление и раннее метастазирование подтверждают диагноз.

Первичный раковый процесс дна полости рта может исходить из железистого или покровного эпителия. Тем не менее зачастую воспалительный процесс действительно сопровождает распад опухоли, гниение остатков пищи и присоединение вторичной инфекции.

Л е ч е н и е эффективно только в начальных стадиях развития опухоли, так как при дальнейшем развитии раннее метастазирование исключает возможность благоприятного исхода заболевания. Лучевая терапия предваряет хирургическое вмешательство, при этом обязательным этапом является операция Крайля — удаление клетчатки, мышц и региональных лимфатических узлов, внутренней яремной вены, содержимого подчелюстного футляра. В тяжелых случаях хирургическое вмешательство ограничивается, проводятся облучение и химиотерапия.

Главным условием эффективности лечебных мероприятий является их своевременность. С этой целью проводят лучевую и химиотерапию. Иногда химиотерапия используется как самостоятельный метод лечения, а также в сочетании с хирургическим вмешательством.

Симптоматическое лечение онкологических больных направлено на поддержание жизнедеятельности организма (переливание крови, снятие болевого симптома и т.д.). Высокий процент детей с опухолевыми процессами ЧЛО требует должного внимания к вопросам организации, диагностики и основным принципам лечения данного контингента больных. Основным методом лечения опухолей является их радикальное удаление.

Лечению рака языка должна предшествовать тщательная санация полости рта и зубов, так как гнездящаяся в них инфекция способна усиливать разрушительное действие раковой опухоли, понижать ее чувствительность к ионизирующему излучению, повышать опасность возникновения различных местных и отдаленных осложнений (пневмоний, гангрены легкого. сепсиса и др.) в связи с любыми манипуляциями во рту В частности, лучевая реакция слизистой оболочки (радиоэпителиит) проявляется особенно тяжело в несанированной полости рта, при наличии кариозных зубов, корней, амальгамовых пломб, обильных зубных отложений.

РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ --злокачественные новообразования в/ч составляют 2-4% злокачественных опухолей человека.

Предрасполагающими факторами рака в/челюсти являются хронические воспаления верхнечелюстных пазух; пародонтит; однократная сильная травма (удар) в/ч; многократные травмы слизистой оболочки рта протезами, кариозными зубами, выступающими краями пломб, коронкой или зубным камнем; травма ортодонтическими аппаратами; дискератозы — лейкоплакии, гиперкератозы: папилломы верхнечелюстной пазухи; курение, поэтому первичный рак в/ч встречается чаще, чем втторичный.

К числу облигатных предраков в/ч относятся полипы слизистой оболочки, папилломы и лейкоплакии; к числу факультативных — остальные..

В 68.9%-82.8% случаев рак в/ч бывает плоскоклеточным ороговевающим и неороговевающим Появление плоскоклеточного рака в в/ч пазухе (выстланной цилиндрическим эпителием) вызвано хроническим воспалением ее или травмированном, в результате чего происходит метаплазия цилиндрического эпителия в плоский.

Сравнительно редко в верхнечелюстной пазухе встречаются цилиндроклеточный рак, аденокарцчнома, плоскоклеточный рак без ороговения. Он, представляя собой менее зрелую форму рака, клинически отличается более тяжелым проявлением и характеризуется быстрым развитием.

На твердом небе и альвеолярном отростке в/ч наиболее часто обнаруживаются плоскоклеточный ороговеваюший рак покровного эпителия, аденокарциномы, цилиндромы, мукоэпидермоидные и малигнизированные смешанные опухоли. Центральная карцинома встречается на челюстях очень редко.

К л и н и к а рака в/ч характеризуется многими, однако не всегда обязательными симптомами:

- расстройство носового дыхания,

- боль,

- деформация лица (смещение носа),

- появление гнойных, зловонных, с примесью крови выделений из носа, свидетельствующих о распаде опухоли,

- носовые кровотечения,

- смещение, расшатанность и выпадение зубов. Иногда зубы безболезненно «вырастают», выпадают, то есть выталкиваются опухолью из обычного положения,

- симптомы невралгии подглазничного нерва,

- длительная тупая боль в интактных зубах; которая начинает иррадиирует по всей челюсти при раке в/ч, исходящем из слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, из-за сдавливания опухолью нервных окончаний. Трепанация «больных» зубов или удаление их при этом не приносят облегчения; боль часто даже нарастает после удаления зуба.

- расстройство зрения в связи с выпячиванием глазного яблока вперед (экзофтальм) и ограничением подвижности его; понижение остроты зрения может постепенно нарастать, вплоть до слепоты и т. д.

Сравнительно рано могут появиться метастазы.Опухоль заднего отдела гайморовой пазухи прорастает в глазницу. Бокового отдела – в полость носа, в щеку, носоглотку, основание черепа. На слизистой альвеолярного и небного отростков образуется раковая язва. Дает метастазы в заглоточные, верхние шейные лимфатические узлы.. Поднижнечелюстные лимфоузлы поражаются в запущенных фазах болезни (19 а).

Почему же при раке в/ч не всегда выражены все симптомы? Это объясняется сложными топографо-анатомичсскими условиями в/ч (близость орбиты, полости носа и полости рта, наличие альвеолярного отростка с зубами). Так как симптоматика рака в/ч зависит от локализации его, ряд авторов классифицирует рак в этой кости в соответствии с топографо-анатоми-ческим расположением опухоли.

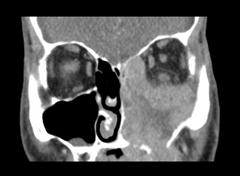

Р е н т г е н о г р а ф и ч е с к и будет выявляться затемнение верхней части полости, прорастание опухоли в орбиту, размытость нижнего края ее (рис.19 б), остеолизис по типу "тающего сахара" в межкорневых и межзубных перегородках, альвеолярном отростке; изменения прозрачности верхнечелюстной пазухи и последующее рассасывание костных стенок пазухи.

а

а  б

б

Рис.19. Рак верхнечелюстной б – ТРГ пациента с раком левой в/ч

пазухи: а - опухоль проросла толщу

щеки и альвеолярный отросток в/ч.

Л е ч е н и е:Комбинированный метод лечения получил наибольшее распространение при лечении больных с диагнозом «Рак верхней челюсти».

1. Дистанционная гамма-терапия рассматривается как один из этапов комбинированного лечения, которая может как предшествовать операции, так и проводится после ее выполнения.

2. Хирургический этап осуществляется через 3—4 нед. При планировании операции необходимо совместно с врачом-ортопедом обсудить варианты ортопедического пособия, заключающиеся в изготовлении разного рода защитных пластинок и этапного протезирования. При злокачественных опухолях слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи оперативное лечение заключается в резекции в/ч.

3. Использование химиотерапии в комплексе противоопухолевых мероприятий позволяет уменьшить количество рецидивов и увеличить продолжительность жизни. Противоопухолевые схемы комбинации препаратов с различным механизмом действия значительно повышают эффективность лечения.

4. Ортопедическое пособие.

РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИвстречается в несколько раз реже, чем рак верхнечелюстной кости. Среди злокачественных опухолей н/ч рак и саркома выявляются с одинаковой частотой. По происхождению рак н/ч крайне редко бывает первичным. Как правило, рак этой локализации возникает при малигнизации слизистой оболочки альвеолярного отростка. Кроме того, н/ч вовлекается в опухолевый злокачественный процесс при распространении рака слизистой оболочки дна полости рта, щеки, ретромолярной области и т.д. Обычно рак нижней челюсти относится к числу опухолей, имеющих строение плоскоклеточной ороговевающей, реже — неороговевающей карциномы. Опухоль может быть представлена эндо- или экзофитной формой роста.

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а. Первоначальные проявления рака н/ч разнообразны:

- приступообразные боли, иррадиирующие по ходу нижнеальвеолярного нерва,

- появление скрыто происходящей деструкции стенок лунок и связочного аппарата.

- постепенно увеличивается подвижности зубов,

- проявлется опухолевым инфильтратом или опухолевой язвой, которые располагаются соответственно альвеолярному отростку.

При вторичном поражении н/ч асимметрия альвеолярного отростка, расшатанность зубов при их несвоевременной диагностике могут быть поздними симптомами рака полости рта других локализаций.

При распространении опухоли на прилежащие к челюсти органы и ткани вследствие отека и инфильтрации возникает асимметрия лица. Разрушение н/ч опухолевым ростом может привести к самопроизвольному патологическому перелому, который бывает причиной первого обращения к врачу. Иногда рак н/ч, развившийся вследствие малигнизации слизистой оболочки альвеолярного отростка, характеризуется преимущественным ростом опухоли в глубину, при котором происходит быстрое разрушение кости.

Р е н т г е н о ло г и ч е с к и определяется резорбция корней зубов, обращенных и прилежащих к патологической костной полости с неровными узурированными краями (рис.20). В случае присоединения к опухолевому процессу воспалительных явлений, особенно распространяющихся на места прикрепления к н/ч жевательных мышц, или при нарушении непрерывности нижнечелюстной кости появляется ограничение объема ее движений, резко нарушается жевательная функция, а прием пищи доставляет больному значительные страдания. Отмечается поражение подчелюстных и шейных лимфоузлов метастазами рака, которые ухудшают клиническую картину заболевания. Диагностика осуществляется на основе оценки причины обнаруженной подвижности зубов, результатов биопсии исследования.

Рис. 20. Рак н/ч.

Рис. 20. Рак н/ч.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я д и а г н о с т и к а может проводиться с целью исключения опухолей одонтогенного происхождения, эпулида, фиброзной остеодистрофии, актиномикоза. Степень распространенности рака н/ч клиницист оценивает в соответствии с классификацией, руководствуясь формальными критериями, изложенными при описании классификации стадий рака в/ч.

Л е ч е н и е. Комбинированное:

· Лечение опухолей н/ч начинают с санации. Однако удаление подвижных или разрушенных зубов в области расположения опухоли, вследствие травмирования новообразования может способствовать диссеминации раковых клеток лимфогенно, к выполнению этой операции следует подходить осторожно и дифференцированно.

· Телегамматерапия перед хирургической санацией полости рта. Наиболее эффективен комбинированный способ лечения злокачественных опухолей н/ч.

· Через 3—4 нед после завершения курса предоперационной лучевой терапии производят радикальное хирургическое вмешательство. При одновременном включении в зону облучения первичной опухоли ближайших путей регионарного метастазирования суммарная доза телегамматерапии не превышает 5000—6000 рад.

· Изготовление ортопедических конструкций перед хирургическим удалением опухоли, которые используются для удержания в правильном положении оставшейся после резекции части н/ч (шина Ванкевич и др.). Иногда с той же целью применяют назубные проволочные шины с межчелюстной эластической тягой. От комплекса ортопедических мероприятий в значительной степени зависят скорость заживления раны и эстетическая сторона послеоперационных рубцов.

Объем радикальной операции определяется размерами первичной опухоли:

· в том случае, если первичный злокачественный рост возник в результате малигнизации слизистой оболочки альвеолярного отростка челюсти, показана резекция нижнечелюстной кости на протяжении с включением в операционный препарат сравнительно небольшой части прилежащих органов и тканей.;

· при вторичном вовлечении н/ч в зону опухолевого роста объем операции значительно увеличивается. В этом случае хирургическое вмешательство приобретает характер комбинированного. При включении в операционный макропрепарат клетчатки, регионарных лимфатических узлов, подчелюстной слюнной железы выполняют расширенную комбинированную операцию. Оперативное лечение таких больных проводят под общим обезболиванием. Интубацию их нередко осуществляют через трахеостому.

В послеоперационном периоде, особенно если у больного была резецирована значительная часть н/ч и мышц, принимающих участие в акте жевания и глотания, кормление в течение нескольких недель осуществляют с помощью носопищеводного зонда.

Реконструктивные операции с целью замещения дефектов н/ч, образующихся при лечении больных этой категории, целесообразно производить не одномоментно с удалением опухоли, а через 10—12 мес после завершения лечения основного заболевания.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Харьковский национальный медицинский университет... Кафедра стоматологии детского возраста детской челюстно лицевой хирургии и... Утверждено...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дифференциальной диагностике язвенных поражений.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?

Новости и инфо для студентов