рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

- Раздел Геология

- /

- Методы определения деформационных свойств.

Реферат Курсовая Конспект

Методы определения деформационных свойств.

Методы определения деформационных свойств. - раздел Геология, МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД ПосколькудляДеформационныхИ, В Частности, Упругих Характерис...

Посколькудлядеформационныхи, в частности, упругих характеристик горных пород, в отличие от плотностных, справедлива схема “аддитивности - взаимозависимости - равноправносги”, для этих свойств также приемлем первый (интегральный) путь определения, т.е. определение на соответствующих образцах или представительных участках массива пород. Однако при этом, в отличие от плотностных характеристик, в сферу экспериментов необходимо вовлекать объемы массива, где обеспечивается представительность интересующих порядков структурных неоднородностей.

Деформационные и, в частности, упругие характеристики горных пород в последнее время определяют в большинстве случаев так называемым динамическим методом с применением ультразвуковых методов. Исходными величинами при этом, определяемыми непосредственно из экспериментов, являются скорости продольных и поперечных упругих колебаний.

Скорости упругих волн в массиве могут быть измерены различными способами, из которых наиболее распространены следующие:

а) ультразвуковой способ с использованием аппаратуры типа УКБ, УК-10П, УК-15 и т. д.;

б) импульсный метод с использованием нагрузок единичного удара или взрыва для измерения времени распространения колебаний между заданными точками в массиве;

в) сейсмический метод.

Ультразвуковой метод может быть использован для определения скоростей упругих волн на сравнительно небольших базах (0,3-1,5 м), т.е. для определения деформационных свойств пород с учётом структурных неоднородностей не ниже III - го порядка.

Сущность метода заключается в том, что в массиве пород пробуривают шпуры или скважины и затем, помещая в одни из них приемник, а в другие излучатель, определяют время прохождения импульсов по прозвучиваемому участку массива. Зная время прохождения импульса и измеряя расстояние между шпурами, вычисляют скорость упругих волн.

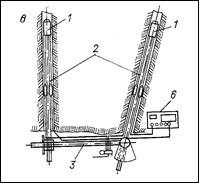

Для измерений применяют комплект аппаратуры со специальными датчиками. Плотный контакт излучателя и приемника с породой обеспечивается механическим или (в последнее время) пневматическим способами. Для повышения качества акустического контакта применяют воду или масло, которые заливают в шпуры, либо используют прокладки из вакуумной резины. На рис. 6.14 показан комплект ультразвуковой аппаратуры, разработанный в Горном институте КНЦ РАН.

При импульсном методе в качестве возбудителя колебаний обычно используют механический удар или взрыв, а время пробега упругих волн измеряют какими-либо счетчиками времени. В качестве приемников применяют пьезодатчики, электрические импульсы от которых поступают на многоканальные осциллографы или могут быть записаны на магнитофонную ленту.

| а Фото, рис.23, стр.76 “Основы мех.г.п.” |

|

Рис. 6.14 Общий вид ком-плекта шахтной аппаратуры (а) и схема ультразвуковых измерений (б) в массиве пород.

1 - ультразвуковые скважинные датчики; 2 - досылочные штанги; 3 - фиксирующее устройство с распределительным вентилем; 4 - координатное устройство; 5 - ёмкость с запасом воздуха; 6 - регистрирующий прибор.

Сейсмический метод находит применение при геофизических исследованиях больших участков массива горных пород (сотни метров) и позволяет, кроме определения скоростей упругих волн, также анализировать затухание колебаний по мере прохождения волной разных баз.

Деформационные характеристики также могут быть определены с помощью методов искусственного нагружения участков массива.

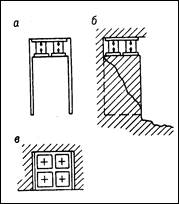

Обычная схема таких испытаний состоит в том, что испытуемый участок породного массива оконтуривают с нескольких сторон, сохраняя связь с остальным массивом лишь по одной или двум плоскостям. Затем с помощью гидравлических домкратов или иных нагрузочных устройств оконтуренный участок нагружают, фиксируя нагрузки и соответствующие им деформации пород и при необходимости доводя усилия вплоть до разрушения нагружаемого участка массива. Одна из схем такого нагружения приведена на рис. 6.15.

|

Рис. 6.15. Схема определения деформа-ционных характеристик и прочности породных призм при нагружении гидравлическими домкратами в натурных условиях.

а - вид на породную призму в стенке выработки, подготовленную к срезу; б - боковая проекция срезаемой призмы; в - срезаемая призма с установленными гидравлическими домкратами (в плане).

Среди методов этой группы заслуживают внимания также методы определения деформационных характеристик участков массива, основанные на тензометрических дистанционных измерениях радиальных смещений пород в стенках буровых скважин при распирании скважин с помощью специального гидравлического устройства - прессиометра.

Наконец, к этой же группе методов относятся и методы определения деформационных свойств пород на основе опытных горных работ. Эти методы связаны с применением "обратных расчетов". Сущность этих методов состоит в том, что с помощью горных работ исследуемый элемент массива (участок кровли выработки, целик или группа целиков и т. п.) подвергают деформированию, обычно вплоть до разрушения. В процессе опытных горных работ фиксируют происходящие при этом смещения, деформации, изменения напряжений в изучаемом участке массива и соответствующие им геометрические параметры целиков, обнажении кровли и т. п.

Если прямые задачи геомеханики состоят в том, чтобы на основе известных механических свойств рассчитать возможные смещения, деформации и напряжения в участках массива при различных геометрических параметрах горных разработок, то в данном случае ставят обратную задачу: определить механические, в частности деформационные, свойства пород в массиве на основе фиксируемых геометрических параметров и наблюдаемых смещений, деформаций и изменения напряжений. Для правильного определения механических свойств пород в натурных условиях необходимо, чтобы аналитические зависимости, используемые в расчетах, надежно отражали действительный механизм процессов в изучаемом участке массива.

В качестве одного из примеров рассматриваемой группы методов можно назвать опытное распирание гидростатическим давлением жидкости или газа стенок камеры или тоннеля и измерение при этом смещений с расчетом упругих характеристик пород в массиве. По своей сущности этот метод аналогичен методу прессиометрических измерений и отличается от последнего значительно большими размерами испытуемого участка массива.

Применяют также опытное нагружение, вплоть до раздавливания, одного или группы междукамерных целиков при выемке смежных с ними целиков; опытное обнажение кровли выработок с установлением деформаций ее изгиба, определением предела прочности на изгиб и расчетом показателей деформационных характеристик пород кровли.

По измерениям деформаций контура подземной выработки во времени, используя математический аппарат наследственной теории ползучести, можно определить реологические показатели массива пород.

По сути дела во всех этих случаях также идёт речь об определении характеристик некоторых объёмов пород с учётом тех или иных видов структурных неоднородностей в зависимости от параметров испытуемого участка и конкретной структуры данного массива.

Следует подчеркнуть, что методы определения механических свойств на основе опытных горных работ дороги, отличаются высокой трудоемкостью и сложностью организации работ, поэтому их применяют сравнительно редко. Поскольку возможное число таких опытов крайне ограничено, особое внимание необходимо обращать на соответствие участков опытных горных работ поставленным задачам эксперимента и степени общности получаемых при этом результатов.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД

На сайте allrefs.net читайте: "МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методы определения деформационных свойств.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?

Новости и инфо для студентов