рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

- Раздел Философия

- /

- Философия — искусство

Реферат Курсовая Конспект

Философия — искусство

Философия — искусство - раздел Философия, ФИЛОСОФИЯ Философии Как Виду Знания Присущи Также Черты, Характерные Еще Для Одного Вид...

Философии как виду знания присущи также черты, характерные еще для одного вида познавательной деятельности — для художественного освоения действительности, т. е. для искусства.

Что отличает искусство от других форм познавательной деятельности?

|

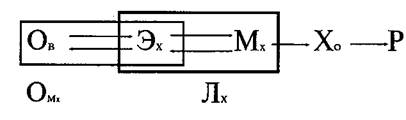

Прежде всего, личностный характер познания, настолько глубокий, что личностно-эмоциональный компонент входит составным элементом в "объект отражения". Если в естественных науках такой компонент вообще элиминируется, а в идеологии и гуманитарном знании он проявляется в некоторой степени, уступая дорогу рационализму, то в художественном творчестве он выдвигается на первый план. Для художника как субъекта мыслительной деятельности (Мх) объектом (Омх) будет не вне его находящееся вещественно-субстратное образование или психика, движения души другого человека (Ов — объект, находящийся вне, или за границей Лх —личности художника), но и его эмоциональное отношение к этим явлениям, его чувства и переживания, связанные с ними (Эх — эмоции художника). Эмоции, конечно, в самом художнике (Лх), но они становятся объектом (как обычные восприятия и чувственные представления), когда на них направляется активность мышления этого художника. Именно такой объект (Ов «-> Эх) осваивается мышлением (Мх), затем художник посредством творческой деятельности формирует художественный образ и транслирует его реципиенту с целью определенного воздействия на психику последнего. Схематично такой процесс можно представить следующим образом:

Если в таком объекте абсолютизировать Ов и недооценить Эх, то получится фактографизм ("реализм"), лишенный эстетическо-эмоцио-нального начала; если же, наоборот, свести на-нет роль Ов (даже в форме пускового фактора) и абсолютизировать значение эмоций, переживаний художника, то можно придти к сугубо индивидуалистическому абстракционизму.

Природа искусства отражательно-выражательная. Имеются и другие особенности искусства, если сравнивать его, допустим, с наукой. Искусство — образное освоение действительности, здесь превалирует индивидуальное, единичное; естествознание — понятийная форма отражения, в нем преобладают обобщения разных уровней генерализации знания, в том числе в виде законов. Искусство тоже отражает общее, но это общее (типичное) представляется в конкретных, живых образах.

Искусство направлено на постижение эстетического в самой действительности.

В искусстве велико значение синтетического начала. Если в естественных науках до сих пор преобладал элементаристский подход и лишь в последние десятилетия системный подход стал играть все большую роль, не претендуя, однако, на полное вытеснение первого, то в искусстве целостность постижения объектов — сознательная, неизменная установка художников. В силу особенностей восприятия мира художников, у которых преобладает синтетическое начало, оно от природы оказывается целостным; результатом их творчества оказываются синтетичные, целостные и, в идеале, гармоничные, эстетически

ценные произведения.

Философские произведения, если они действительно осмысливают бытие человека и окружающую его действительность, тоже оказываются личностными, выражающими личность и переживания философа, его отношение к действительности. Поскольку переживания у разных философов различны, различны отношения, постольку и пониманий этого мира в философии множество. Результаты философствования тесно связаны, как и в искусстве, с индивидуальностью. Философия, отмечал В. И. Вернадский, является попыткой из личности познать сущее; в то время как научные истины в своем существе безлики, в философии личность отражается не только на процессе (что свойственно также и науке), но и на самих результатах познания. "Произведения великих философов есть величайшие памятники понимания жизни и понимания мира глубоко думающими личностями в разных

эпохах истории человечества. Это живые человеческие документы величайшей важности и поучения, но они не могут быть общеобязательны... Они отражают: 1) прежде всего личность в ее глубочайшем размышлении о мире, а личностей может быть бесконечное множество

— нет двух тождественных; 2) выработанное свое понимание реальности; таких пониманий может быть по существу не так уж много; они могут быть собраны в небольшое число основных типов. Но не может быть среди них одного единого, более верного, чем все другие. Критерия ясного и определенного для этого нет и быть не может" ("Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление". Книга вторая. М., 1977. С. 73). На этом своеобразии философского знания, сопоставимого с результатами творчества в искусстве, основан феномен личностного, так сказать, "внутреннего" неприятия читателями одних философов и влечения к произведениям других (кто-то, например, "не принимает" Гегеля, но увлечен Ж.-П.Сартром, другой — наоборот).

В философии эмоциональный заряд в целом меньше, чем в искусстве, но по сравнению с естественными науками все же достаточно значителен, чтобы ставить вопрос о том, является ли философия также и искусством.

Русский философ второй половины XIX века Н.Я. Грот в 1880 году опубликовал статью "Философия как ветвь искусства". Обосновывая правомерность своего утверждения, он, в частности, отмечал следующее. Поэтические и философские произведения всегда удовлетворяют только известных лиц и в известные эпохи, а других не удовлетворяют,

— иначе сказать, и те, и другие составляют дело вкуса, тогда как в науке о вкусах смешно было бы говорить. Отсюда известный круговорот и преемственность в господстве различных философских систем, как и в преобладании различных школ музыки и живописи или известных видов и направлений в поэзии и изящной словесности вообще. Тем не менее, несмотря на разнообразие и переменчивость вкусов в отношении к произведениям музыки, живописи, поэзии и философии, все они обладают в одинаковой мере способностью, если только они хороши, всегда вызывать в нас впечатление чего-то великого или высокого, волновать нас чувством красоты и гармонии, хотя бы мы вовсе не разделяли общую их идею и не одобряли ее исполнение в частностях. Платон, Аристотель, Декарт, Спиноза, Кант во всяком человеке возбуждают такое же изумление и уважение к своим творениям, как Фидий, Софокл, Эврипид, Рафаэль, Моцарт и Шекспир. Далее Н. Я. Грот замечает: "Философские системы, как все творения художников и поэтов, всегда остаются достоянием личности и неразрывно

связаны с именем своего творца. Это — одно из последствий их субъективности, и нельзя не сравнивать с этим противоположную черту научных созданий, всегда безличных... Имена ученых связываются с известными теориями только при жизни их, а после смерти переходят в трактаты по истории наук... Притом почти всякое научное открытие связывается с именами нескольких тружеников... Зато, когда мы скажем: "монадология Лейбница", "трансцендентальный идеализм Канта", "Фауст Гете", "Гамлет Шекспира", "Реквием Моцарта", "Лоэнгрин Вагнера", "Мадонна Рафаэля" и т.д., то всякий знает хорошо, что здесь спор и сомнения о творце невозможны" ("Философия как ветвь искусства" // "Начала". 1993. № 3. С. 76-77).

Одним из следствий изложенного соображения оказывается следующее положение: знание истории философии, важнейших трудов философов прошлого есть необходимая предпосылка современного философского познания, развитие же частных наук не всегда требует обязательного изучения их истории. В науке можно, в принципе, более или менее быстро включиться в современную проблематику и успешно разрабатывать эти проблемы, но в философии без философов прошлого, без знания их работ не обойтись. Как и творения Рембрандта, Бетховена и многих других художников, музыкантов, поэтов, произведения выдающихся философов прошлого всегда с нами, они всегда современны. Что же касается их научной или идеологической их стороны, то отношение к ним определяется соответствующими для этих сфер знания движениями исторического процесса.

Вхождение в содержание философского знания и в творческий процесс философского познания таких компонентов, которые специфичны для искусства, можно проследить по множеству линий, начиная от собственно эстетических представлений, составляющих, кстати, весьма значительную часть философского знания (раздел "Эстетика"), вплоть до так называемой "картины мира", занимающей важное место в философии бытия. Кстати, создание "картины мира" (само слово-то — "картина" — не из сферы ли искусства?) предполагает у философов чувство красоты, сопричастности к миру. Само понятие "картина мира", вроде бы естественнонаучное и включающее в себя понятия о структурности, системности мира, в то же время оказывается за пределами естественных наук; если философ стремится охватить, очертить мир в целом, он неизбежно должен дорисовать контуры мира, "включив" в него не только социум, но и проблематичные миры, космический разум и многое другое, в том числе такое гипотетическое, что граничит с человеческой фантазией. Общая, философская "картина мира" содер-

жиг в себе также человеческое, эмоциональное отношение к миру, его оценку с точки зрения судеб индивида и человечества.

Родственность философии и искусства и их взаимопроникновение, вплоть до слияния демонстрируется еще тем фактом, что несомненно философские труды нередко обретали форму художественных произведений (к примеру — у Платона, Ф.Ницше, А.Камю), а многие выдающиеся поэты и писатели (А. С. Пушкин, Φ. Μ. Достоевский, Л. Н. Толстой) были философами-мыслителями.

Как видим, из изложенного, имеются все основания для постановки вопроса: "А является ли философия искусством?" Один из вариантов ответа на этот вопрос дан Н.Я. Гротом, относившим философию к искусству. Он писал: "Откажемся же от тысячелетней иллюзии, что философия есть наука, и преклонимся пред нею в новой, более идущей к ее лицу одежде. С тем вместе перестанем верить в абсолютную цену ее созданий и ожидать, что она откроет нам тайну мироздания. Этой цели через сотни или тысячи лет достигнет, быть может, настоящая наука в ее медленном поступательном движении. К философии же станем прислушиваться с вниманием, как к вечно юной изобразитель-нице нашей внутренней жизни и выразительнице высших потребностей нашего чувства. Без чувства жить нельзя — будем же сознательно платить ему дань в этой, хотя и старой, но до сих пор неверно понятой форме" ("Философия как ветвь искусства" // "Начала". 1993. № 3. С. 78).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ФИЛОСОФИЯ

П В Алексеев А В Панин... ФИЛОСОФИЯ УЧЕБНИК... Глава I Зачем нужна философия...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Философия — искусство

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?

Новости и инфо для студентов