рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

- Раздел Медицина

- /

- Поясничные боли

Реферат Курсовая Конспект

Поясничные боли

Поясничные боли - раздел Медицина, ...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие (П.Л.Жарков) 5

Вместо введения (П.Л.Жарков) 8

Терминология в клинической анатомии, физиологии

и патологии позвоночного столба {П.Л.Жарков) 14

История поиска причин болей в нижней части спины

(А.П.Жарков) 25

3. Диагностика при болях в нижней части спины

(А.П.Жарков) 29

Методики клинического обследования больных 32

Варианты клинической картины при болях

В нижней части спины 40

Итоговые результаты клинического обследования 47

4. Выяснение возможных анатомических причин

болевых синдромов в области нижней части спины

(А.ИЖарков, П.Л.Жарков) 49

4.1. Топографоанатомичесше особенности поясничных

позвоночных сегментов. 50

Некоторые анатомические особенности крестца 53

4.3. Анатомическое строение и пространственная

ориентация крестцовоподвздошных соединений 55

4.4. Анатомические особенности связочного аппарата

поясничного и крестцового отделов позвоночника 57

Анатомические особенности расположения

И хода мышц и фасций спины, ягодичной области

И задней стенки полости таза 62

4.6. Некоторые анатомические детали нервной системы,

необходимые для диагностики при болях

В нижней части спины 67

4.7. Итоговые результаты анатомических исследований 74

Обсуждение клинических и анатомических данных

(А.П.Жарков, П.Л.Жарков) 77

Лечение при болях в нижней части спины

(А.Л.Жарков) "Ч 87

6.1. Общие принципы лечения , 87

6.1.1. Лечение при остром болевом синдроме 91

6.1.2. Лечение при хроническом болевом синдроме 96

6.1.3. Профилактика болевых синдромов

в области спины 98

7. Кинезитерапия при болях в спине(С.М.Бубновский) 101

Введение 101

Методика кинезитерапии ЮЗ

7.1.1. Терапия при хроническом болевом синдроме 104

7.1.2. Терапия при обострении болевого синдрома 109

Партерная гимнастика 112

7.2.1. При хроническом болевом синдроме 113

7.2.2. При обострении болевого синдрома 115

Профилактика болевого синдрома 116

Заключение(ИЛ. Жарков) 118

Литература 119

Рисунки 129

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вниманию читателя представляется не очередная концепция, основанная на умозрительных представлениях о ведущей роли нервной системы, печени или позвоночника в формировании всех известных болезней. Такие умозрительные утопические учения приносят вред не только общественным, но и конкретным природоведческим наукам и, в частности, медицине. Примером этому может служить наше отечественное изобретение — учение об остеохондрозекак причине не только всех болей в области позвоночника, но и практически всех болевых синдромов в опорно-двигательной системе. Результат таких учений один: вред медицинской науке и больному, поскольку, создавая видимость научной обоснованности, эти лженаучные учения тормозят развитие настоящих продуктивных научных исследований. Ярким примером этому и могут служить «поясничные»боли, которыми страдает в тот или иной период жизни до 60—80 % населения Европы и северной Америки (Я.Ю. Попелянский, 1974, 1983; И. П. Антонов, ГГ. Шанько, 1989).

Уже сама боль где то в области спины считается верным признаком остеохондроза, который желательно (но вовсе не обязательно) подтвердить при рентгенографии. Происходит это потому, что сам термин «остеохондроз» стал синонимом неврологического обозначения боли. Авторы многочисленных публикаций, посвященных болевому синдрому, искренне убеждены, что остеохондроз — это патоморфологическая сущность болевого синдрома, как, например, патоморфология пневмонии (Я.Ю. Попелянский, 1998). Известно, что избавление больного от кашля, лихорадки и других симптомов пневмонии сопровождается ликвидацией и патоморфо-логических изменений. Поэтому избавление пациента от болей в спине стало считаться излечением от остеохондроза. К сожалению, подобные публикации продолжают появляться до настоящего времени (Н.М. Жулев и др.,1999; В.Н. Григорьева, 1999). В связи со сказанным приходится, отбросив этикетные соображения, сказать о недопустимой в научной литературе анатомической и патомор-фологичбской безграмотности. Почему-то авторов наших отечественных работ не смущает, что во всём мире, говоря о вертеброген-ном болевом синдроме, имеют в виду лишь грыжи дисков, а вовсе не остеохондроз. По-видимому, там всё же знают, что остеохондроз позвоночника — это медленно нарастающие дистрофические изменения межпозвонкового диска и прилежащих к нему тел позвонков и что эти изменения есть ни что иное как старение позвоночника «своевременное» или преждевременное. Кроме того, остеохондроз, хондроз, выпячивания дисков и грыжи дисков вовсе не одно и то же,Если хондроз — это дистрофическое изменение только дискового хряща, то остеохондроз — дистрофическое изменение диска и прилежащих к нему тел позвонков. Оба эти патоморфологиче-ские состояния свидетельствуют о старении сегмента и потому не бывают в детском и молодом возрастах. Грыжи дисков(дисков, а не тел позвонков!) могут образоваться только при их разрывах,что может случиться в любом возрасте, а практически чаще встречается у молодых людей и даже у детей, а у пожилых — редкий результат разрыва диска, ослабленного дистрофическим процессом. Находки грыж дисков у большинства пожилых людей — это, как правило, случайное обнаружение патологии, приобретённой в молодом возрасте, так как содержимым грыжи является пульпозное ядро, а в пожилом возрасте оно, как правило, фиброзировано и выпадать через разрыв диска не может.

Несмотря на большое внимание к этому заболеванию, успехи в борьбе с ним весьма скромны. Причина заключается, по-видимому, в том, что решением задачи занят узкий круг специалистов-клиницистов, находящихся под гипнозом концепции о вертеброгенной природе «поясничных» болей. Задача эта в полной мере не может быть решена без привлечения широкого круга медицинских профессионалов и, в первую очередь, анатомов, патологоанатомов, физиологов, Эти дисциплины почему то относят к теоретическим. Мы постараемся показать, что их практическая роль первостепенна и без их участия невозможна научно обоснованная практическая медицина. К сожалению, специалисты этих дисциплин полностью самоустранились от решения актуальных медицинских проблем. Если бы кто-либо из грамотных анатомов прочёл внимательно хоть одну неврологическую работу, посвященную остеохондрозу позвоночника (зная, конечно, что такое остеохондроз) или работу о дискогенной природе болевых синдромов, он должен был бы тут же написать, что такого не может быть по одной простой причине — анатомической.Самоустранение анатомов и патологоанатомов (и не только наших, но и зарубежных) от конкретной клинической практики не позволяет им заметить, что в клинической литературе фигурируют самодеятельные анатомические образы, не имеющие ничего общего с реальной действительностью, уже не говоря о доморощенной жаргонной терминологии, чему в немалой степени способствуют сами морфологи, периодически совершенно необоснованно меняя анатомические термины, полностью забыв, что анатомия родилась для медицины, а не наоборот. Ведь за анатомической терминологией обязаны следовать клинические дисциплины, а это совершенно невозможно в устраиваемой анатомами терминологической чехарде. В результате в клинической литературе господствует старая терминология вперемешку с жаргонной.

Мы надеемся, что проведённая в Московском центре медицинской реабилитации и предлагаемая вниманию читателя работа докажет, что разного рода фантазии уместны лишь в форме гипотезы, требующей обязательной проверки объективными фактами. А вся клиническая диагностика (имеется в виду диагностика, применяемая в клинической медицине) должна базироваться не на мнениях и убеждениях авторитетов, какими бы чинами, должностями и званиями они ни обладали, а только на объективных, строго проверенных наукой и практикой фактах. «Ибо две суть веши: наукаи мнение; из них первая рождает знание, второе — невежество»1. Теория, а точнее — концепция, в которой имеется хотябы один непроверенный аргумент обычно становится тормозом для дальнейших исследований, пока такие исследования зависят от творца этой концепции.Поэтому нелишне напомнить обращение к научной молодёжи первого физиолога мира И. П. Павлова: «Никогда не пытайтесь прикрыть недостатки своих знаний хоть бы и самыми смелыми догадками и гипотезами. Как бы ни тешил ваш взор своими переливами этот мыльный пузырь — он неизбежно лопнет, и ничего, кроме конфуза, у вас не останется». «Факты — это воздух учёного, без них ваши «теории» — пустые потуга».Эти вещие слова следует постоянно помнить каждому учёному, и не только молодому, и не только медику или биологу.

В процессе настоящей работы выявилось много фактов, идущих вразрез с устоявшимися представлениями. Авторы в полной мере осознают всю меру моральной июридической ответственна-сти за высказывания, выглядящие далеко не всегда тактичными и просят за них извинения. Однако, чтобы обозначить всю сложность, парадоксальность и тупиковость сложившейся ситуации, они вынуждены называть вещи своими именами.

Гиппократ, 400 лет до рождества Христова.

Гиппократ, 400 лет до рождества Христова.

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Неправильное лечение нередко затягивает болезнь на многие месяцы, что заставляет направлять этих пациентов на медико-социальную экспертизу для… Причинная связь болевого синдрома с патологией позвоночника настолько прочно… К. Левит и соавт. (1993), посвятив целую главу корешковому синдрому, так ничего и не объяснили. Они говорят, что «как…ТЕРМИНОЛОГИЯ В АНАТОМИИ,

ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ

ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА

Не менее редко заимствуют термины из других дисциплин, нимало не заботясь о том, какую смысловую нагрузку они там несут. К примеру, невропатологи,… Часто в медицинской литературе можно встретиться с образованием новых… Почти во всей клинической и даже патоморфологической литературе употребляют анатомические и патоморфологические…ИСТОРИЯ ПОИСКА ПРИЧИН БОЛЕЙ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

-Если боли возникали у больного туберкулезом, сифилисом, ревматизмом, гриппом и любым другим инфекционным заболеванием, то этой инфекции и… Однако, поскольку в седалищном нерве идут и двигательные и чувствительные… Однако в экстрадуральном участке идут уже в одной оболоч-. ке и чувствительные и двигательные корешки. Поэтому вновь…В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

Разные авторы предложили множество способов оценки фермы и подвижности позвоночного столба при болях в спине (Ф.Ф> Оженко, 1966; Т.И.… Я.Ю. Попелянский подробно изучил не только влияние болевых ощущений на… 1 Правомочность именно этого термина весьма спорна (Вест, рентг. и радиол, 1997, 6, с.58-63)Методика клинического обследования больных

Клиническое обследование больного мы проводили по общепринятой врачебной схеме. Методические детали, как уже говорилось выше, мы заимствовали у… Боли в области шеи, спины, верхних и нижних конечностей, на которые жалуются…Жалобы больного

Все без исключения больные предъявляли жалобы на боли в "пояснице". Мы уточняли:

1) локализацию боли, которую должен точно указать сам

больной;

2) в каком положении тела больше всего беспокоят боли

(лёжа, сидя, стоя),

3) какое положение вынужден принять больной, чтобы

уменьшить интенсивность боли?

4) связаны- ли боли с движениями? Какими?

5) Куда иррадиирует боль?

Анамнез болезни

1) продолжительность болевого синдрома; 2) возникла боль впервые или бывала и раньше? 3) возникла боль внезапно или нарастала постепенно?Осмотр больного

2-258 33 необходимым проявить достаточную настойчивость. Пациенты вначале обычно… Иногда в остром периоде боль настолько сильна, что больного можно обследовать только в постели, поскольку он не…Варианты клинической картины при болях в нижней части спины

При обследовании по вышеприведённой методике 1490 больных были установлены следующие варианты локализации болевого синдрома (табл. 1).

Табл. 1. Локализация болевого синдрома и частота неврологических нарушений

| Вид боли | Локализация боли | Всего | |||||||

| Основная (местная) | |||||||||

| Ягодичная | Ягодичная | Ягодичная +крестцовая | Крестцовая | Поясничная | Линия остистых отростков | Паховая | |||

| Проекционная | ----- | Бедро, голень | Бедро, голень | Голень Бедро | |||||

| Количество больных | 603 40,7% | 45% | 4,2% | 2,8% | 47 3,2% | 3,6% | 0,4% | 12 0,8% | 1490 100% |

| С нарушениями чувствительности | 2,1% | 7,3% | 2,2% | 16 1,1% | -------- | 3 0,2% | 12,8% | ||

| С двигательными нарушениями | 1,3% | 5,5% | 0,9% | 5 0,3% | 8% | ||||

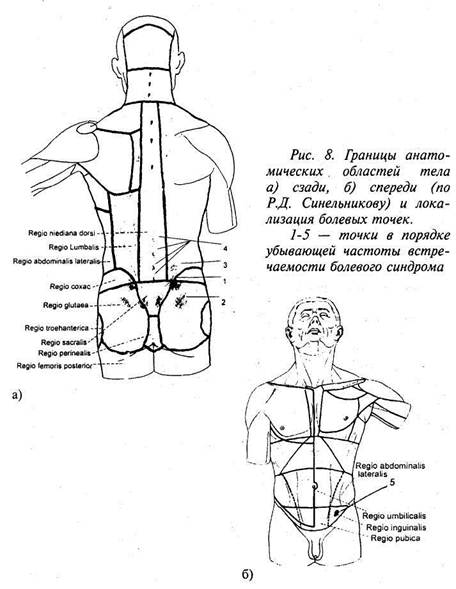

1.У 40,7 % пациентов1 боли и болезненностьлокализовались только в ягодичной области(рис.8-1), то есть по неврологической терминологии у них имела место местная боль.Как правило, это ■ была точка в верхне-внутреннем квадранте ягодичной области, у верхней задней ости подвздошной кости. Сильное надавливание на эту точку вызывало резкую болезненность. Если обратиться к анатомии, то станет очевидным, что эта точка соответствует месту прикрепления задней длинной крестцовоподвздошной связки. Иногда болезненность распространялась ниже этой связки, на большую ягодичную мышцу. Эти больные на проекционные, иррадиирующие боли не жаловались, но при пальпации (только при пальпации) этой точкинередко возникала боль вбедре и голени.

Чувствительные нарушения в этой группе больных отмечены у2,1%, двигательные нарушения — у 1,3%. Кроме того, двигательные нарушения в виде ограничения движений, особенно активных, были обусловлены у многих пациентов болью в основной болевой точке.

Все фигурирующие в тексте проценты исчисляются от общего числа больных.

Все фигурирующие в тексте проценты исчисляются от общего числа больных.

Рефлексы у этой группы больных не были изменены. 2. 45% пациентов, наряду с болью в ягодичной области,жаловались на боли по задней или наружной поверхности бедра. У

некоторых боль распространялась и на голень. Пальпация в ягодичной области была резко болезненна, пальпация бедра и голени — безболезненна. То есть, кроме основной местной боли, Имелась и проекционная боль.

У 7,3 % больных в этой группе определялась гипестезия в разных отделах голени и стопы.

-'• Двигательные нарушения в виде ослабления разгибателей ,.- голени, стопы и пальцев отмечены у 5,5% , из которых у 2 больных была свисающая стопа и резкое снижение коленного и Ахиллова рефлексов на поражённой стороне. У них эти расстройства остались и после полной ликвидации болевого син-З^ома. Умеренные нарушения походки, из-за ослабления разгибателей стопы остались у 0,5% пациентов.

Ослабление сгибателей стопы и пальцев было у 1,5%, а сгибателей и разгибателей — у 1%.

Рефлексы были или сохранены и равномерны, или несколько асимметричны — снижены или повышены на больной стороне.

3. У 4,2% пациентов определялись 2 точки местной боли:

ягодичная и крестцовая (рис.8 — 1,2). Беспокоила также проекци-

I энная боль по задней поверхности бедра, по передневнутренней его поверхности, а у некоторых больных — и по передненаруж-ной, то есть в зоне иннервации седалищного и бедренного нервов. Некоторые больные ощущали боль в голени, стопе, пальцах стопы. Однако пальпация мягких тканей бедра, голени, пальцев была безболезненной, что и подтверждало проекционный характер боли.

Гипестезии в разных участках бедра, голени, стопы отмечены у 2,3%.

У 0,9% пациентов отмечено ослабление силы сгибателей или разгибателей голени и стопы.

Рефлексы, как правило, были нормальны, иногда неравномерны.

4. У 41 больного (2,8%) местная боль локализовалась только

в области 3-4 крестцовых позвонков по линии суставного гребня

(рис.8 — 2). Самостоятельных иррадиирующих болей в этой

фуппе не отмечено. Лишь у нескольких человек сильное надав

ливание на основную болевую точку вызывало иррадиирующую

боль в ноге на той же стороне.

5. Группа из 47 больных (3,2%) предъявляла жалобы на уме

ренные боли в поясничной области (над крылом подвздошной кос-

*№ на границе со срединной областью спины)(рис.8 — 3), усили

вающиеся в асимметричных позах (например при стоянии в об-

щественном транспорте). У 0,9% из этой группы боль иррадии-ровала в паховую область.

Чувствительных и двигательных расстройств и патологий рефлексов в этой группе не было.

6. Большой клинический интерес представляет группа из 55 женщин (3,6%), из которых 45 (3%) были в возрасте от 25 до 46 лет. Все они предъявляли жалобы на боли в области остистых отростков поясничных, а нередко и грудных, и шейных позвонко»; (рис.8 — 4), а 0,4% жаловались, помимо болей в позвоночнике» ещё и на боли в локтевых, плечевых, тазобедренных, коленных суставах, в области крыльев подвздошных костей.Количество жаг лоб и болевых ощущений нарастало с возрастом. Почти все они были направлены из поликлиник с диагнозом — остеохондроз позвоночника, а при болях в области суставов к диагнозу остеохондроз позвоночника добавлялся артроз.

У молодых женщин преобладали жалобы на боли в грудном и шейном отделах позвоночника, в меньшей степени — в поясничном отделе. Пожилые женщины чаще предъявляли жалобу на боли в поясничном отделе, у них, как правило, определялся выраженный поясничный гиперлордоз, сформировавшийся по ; разным причинам (конституциональные особенности осанки, ожирение, диспластический или остеопоротический грудной кифоз с компенсаторным поясничным лордозом).

Пальпаторноу всех пациенток этой группы определялась бо

лезненность верхушек остистых отростков или межостистых

промежутков.

Рентгенологическое исследование не выявило остеохондроза ни у одной больной в возрасте до 41 года. Из 2,8% боль- : ных в возрасте 42—46 лет остеохондроз обнаружен только у ; 0,3%. У всех на рентгенограммах обнаружены крупные ости- -стые отростки, которые при гиперлордозе сближаются, иногда до степени формирования межостистых неоартрозов (рис.9). 5

Боли и болезненность были только местными, никуда не ир- ;

радиировали. i

Никаких чувствительных и двигательных расстройств, а так- ; же патологии рефлексов в этой группе не отмечено.

При жалобах на боли в суставах болезненность определя- j лась в надмыщелках плечевых костей (у локтевых суставов), большого и малого бугорков плечевых костей (у плечевых суставов), больших вертелов бедренных костей, гребней! крыльев подвздошных костей, то есть в местах прикрепления сухожилий мышц.Ограничение движений там, где оно опре-;«

делялось, было обусловлено болезненностью именно в этих точках. В литературе эта патология фигурирует под множеством названий: периартроз, периартрит, локоть теннисиста и т.д. Первым понял их единую природу Я.Ю.Попелянский (1974) и назвал нейроостеофиброзом,и в этом его громадная заслуга, хотя сам термин нельзя признать удачным, поскольку на языке патоморфологии это должно обозначать фиброзное замещение нервной и костной тканей. Правильнее, конечно, называть эту, в основе своей дистрофическую патологию по её анатомической принадлежности — тендинозом.Ослабленные дистрофическим процессом сухожилия у мест прикрепления к костям (рис. 10) легко подвергаются внутрисухо-жильному микротравмированию, вследствие чего развивается асептический воспалительный процесс и тогда вполне законно название тендинит.А при вовлечении в воспаление и прилежащего участка мышцы — миотендицит(C.Sandstrum, 1937; П.Л.Жарков, В.А.Талантов, Б.Д.Юдин, 1983).

. 7. Мы посчитали необходимым включить в наш материал группу пациенток (0,4%), хоть и не предъявлявших жалоб на боли в спине, но, по существу, относящихся к той же категории больных. Все они предъявляли жалобы на упорные тянущие боли в паховой области(рис. 8 — 5), мучившие их и днём, и ночью.

При глубокой пальпации паховой области иногда отмечалась болезненность. В некоторых случаях была болезненна пальпация в проекции малого вертела бедренной кости. Иногда был болезненен активный подъём выпрямленной ноги в положении лёжа на спине. Но у 4 пациенток из 6 этой группы выявлялась болезненность при глубокой пальпации промежутка между внутренней частью крыла подвздошной кости и позвоночником, то есть в проекции подвздошнопоясничной связки. По-видимому, патология этой связки и подвздошной мышцы и обусловливала боль в паховой области. Иррадиацию . болей в паховую область при ишиасе отмечал ещё в 1933 г. М.М. Писмарев.

Никаких чувствительных и двигательных расстройств и патологии рефлексов у этих больных не было.

Все лабораторные данные не показали отклонений от нормы.

Полное обследование у хирургов, гинекологов и урологов патологии не выявило.

По-видимому, таких больных гораздо больше, но в сферу внимания ортопедов и неврологов они не попадают, а наблю-

даются хирургами, гинекологами, урологами. В то же время при правильной диагностике им может быть оказана своевременная и эффективная помощь. Естественно, что урологическая, гинекологическая, кишечная патология должна быть исключена.

8. Подобную же картину мы наблюдали у 12 пациентов (0,8%), предъявлявших жалобы на боли в ноге (в голени или голени и бедре). Боли усиливались при ходьбе, но и в покое и даже в постели утихали лишь после длительного поиска удобного положения. Пальпация болевых зон голени и бедра во всех случаях была безболезненной, что свидетельствовало о проекционном её характере. Все эти больные поступили на лечение с диагнозом — корешковый болевой синдром. Однако все движения позвоночника при фиксированном тазе на болевых ощущениях не сказывались, тогда как надавливание на заднюю верхнюю ость подвздошной кости вызывало резкую боль в ногепри незначительной болезненности или даже почти полной безболезненности, самой ости. Сразу же скажем, что лечебное воздействие на эту область быстро приводило к ликвидации болей в ноге. Нам представляется, что этот феномен заслуживает внимания высококвалифицированных неврологов и не умозрительного объяснения, а глубокого научного изучения.

Во всех основных группах больных рентгенологические находкибыли самыми различными. Более чем у трети больных (37%) не было найдено никакой патологии. У остальных обнаруженная патология отличалась крайним разнообразием: в пожилом возрасте — хондроз, остеохондроз, фиксирующий гипе-ростоз (синдром Форестье), спондилоартроз и межостистые неоартрозы (при гиперлордозе); редко в молодом или среднем возрасте — спондилоз; во всех возрастах — различные нарушения развития позвоночника (разные виды сакрализации, люм-бализации, перекрест дуг позвонков, spina bifida, диспластиче-ский грудной кифоз, крупные остистые отростки, иногда с формированием межостистых неоартрозов, "гёмангиомы"1, и т.п.). Иногда случайными находками были гигантоклеточные опухоли, метастатические поражения позвонков. Однако связать болевой синдром с этими находками мы могли лишь в случаях обнаружения межостистых неоартрозов и только при

1 Гемангиома позвонка является внутрикостной сосудистой дисплазией, существует всю жизнь, никак себя клинически не проявляет, всегда является случайной рентгенологической находкой, никакого отношения к опухолям не имеети никакого лечения не требует.

1 Гемангиома позвонка является внутрикостной сосудистой дисплазией, существует всю жизнь, никак себя клинически не проявляет, всегда является случайной рентгенологической находкой, никакого отношения к опухолям не имеети никакого лечения не требует.

Af.

наличии боли и болезненности в области остистых отростков и межостистых промежутков, а также при опухолевых метастазах в подвздошные кости (рис.7). Такие метастазы были обнаружены в 12 случаях (в наш материал они не вошли). При метастазах в подвздошные кости больные указывали на болевые зоны в области крыла подвздошной кости. При пальпации трудно было определить болевую точку, скорее это были расплывчатые болевые зоны, а если определялись особенно болезненные точки, то не в типичных местах. У 4 пациентов болевой синдром был двухсторонним и метастазы оказались в обеих подвздошных костях.

Такая клиническая картина при опухолевых метастазах в тазовые кости не должна смущать исследователя. Практически по всем поверхностям крыла подвздошной кости прикрепляются мышцы. При выходе любого патологического процесса за пределы кости (воспалительного, опухолевого) повреждается надкостница, к которой в этой области крепятся мышцы. Именно надкостница, насыщенная болевыми рецепторами, и является в таких случаях источником болевой импульсации, независимо от повреждающего её фактора. Такая реальная возможность формирования ягодичного болевого синдрома и обусловливает необходимость обязательной рентгенографии таза, а при подозрении на патологию крестца — КТ или МРТ исследование, а там, где их нет, необходима обычная продольная томография, так как обзорная рентгенография в исследовании крестца мало информативна. У 9 из этих 12 пациентов в анамнезе был рак различной локализации, у 3 метастазы обнаружены до выявления первичной опухоли.

Лабораторные показатели(анализы крови и мочи) 6 громадном большинстве случаев (89%) даже при острейшем болевом синдроме оставались в пределах нормы. У 11% отмечено увеличение СОЭ или изменение формулы крови и у нескольких — изменения мочи, которые мы не могли связать с болевым синдромом и отнесли к сопутствующим заболеваниям.

Общей температурной реакциини у одного пациента не было.

Итоговые результаты клинического обследования

2) В этих же зонах определяется и болезненные точки при пальпации. 3) Приглубокой пальпациив ягодичной и крестцовой зонах больиногда отдаёт в… 4) Боль усиливается при напряжении ягодичных мышц, в меньшей степени — поясничных.Топографо-анатомические особенности поясничных позвоночных сегментов

Рис. 11. Схема позвоночного сегмента (по Г.Шморлю и Юнгхансу, 1932).Некоторые анатомические особенности крестца

Анатомия крестца в общих чертах описана во всех анатомических руководствах. Средний крестцовый гребень (crista sacralis media) образован слившимися… Примерно на 1,5 см кнаружи от среднего крестцового гребня располагается… До сих пор мы говорили о нормальных топографических взаимоотношениях в нормально сформированном крестце. При …Анатомическое строение и пространственная ориентация крестцовоподвздошных соединений

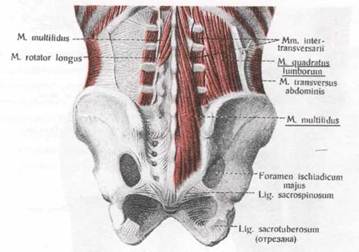

Весь промежуток между крестцом и подвздошной костью нередко ошибочно трактуется как суставная щель. Раньше строение крестцовоподвздошных соединений… больных, страдавших «поясничными» болями. На представленной серии КТ хорошо… Верхне задний промежуток, заполненный межкостной связкой, имеет форму клина, расширяющегося кзади (рис. 20, 25).…Анатомические особенности расположения и хода мышц и фасций нижней части спины, ягодичной области и задней стенки полости таза

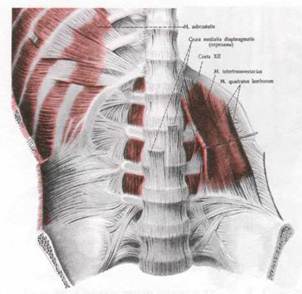

Расположение мышц относительно друг друга в разных областях тела достаточно подробно изложено в анатомических руководствах и атласах. Однако… Широкая мышца спины( m. latissimus dorsi) (рис.27) начинается не только от… Подвздошнорёберная мышца поясницы (m. iliocostalis lumborum)и длинная мышца поясницы (т. longissimus…Таблица 2

Толщина мягких тканей спины (в см) от поверхности кожи до поперечных отростков и до боковой массы крестца в области L3—S3

| Уровень | Мужчины | Женщины | ||||

| Кожа + клетчатка | Мышцы | Всего | Кожа + клетчатка | Мышцы | Всего | |

| L3 | 1,0 0,7-1,2 | 4,8 4,0-4,9 | 5,8 4,8-6,1 | 1,9 1,5-2,3 | 4,8 4,5-5,0 | 6,7 6,0-7,3 |

| L4 | 1,1 1,0-1,6 | 5,0 4,7-5,6 | 6,1 5,8-6.7 | 1,8 0,9-2,5 | 4,6 3,4-4,8 | 6,4 5,0-7,3 |

| L5 | 1,0 0.5-1,7 | 4,8 3,8-5,8 | 5,8 4,8-7,1 | 2,8 1,5-4,7 | 4,3 3,0-6,7 | 7,1 5,3-8,8 |

| S1 | 1,0 0,5-1.8 | 3,8 2,8-4,5 | 4,8 3,9-5,8 | 3,1 1,1-5,1 | 3,4 2,0-5,4 | 6,5 3,3-7,9 |

| S2 | 1.1 0,4-1,9 | 2,9 1,7-4,4 | 4,0 2,1-5,6 | 2,8 1,3-4,3 | 2,4 1,3-3,5 | 5,2 2,6-7,2 |

| S3 | 1,1 0,6-2,0 | 1,7 1,1-2,9 | 2,8 1,7-3,9 | 3,0 1,4-4,2 | 1,6 1,1-2,9 | 4,6 2,5-6,6 |

Эти сведения необходимо учитывать при попытках пальпировать ту или иную мышцу или другое анатомическое образование, расположенное под массивом одной или нескольких мышц, а также при подборе игл для пункций в этой области и, особенно, при планировании хирургических вмешательств.

Фасциальные влагалища мышц и направление мышечных волокон предопределяют распространение введённых в них растворов. Так раствор, введённый в т. longissimus dorsi, свободно распространяется вверх по ходу мышечных волокон, что проверено при инъекциях обезболивающих препаратов с добавлением в них водорастворимых контрастных веществ (рис.33). Вниз же жидкость распространяется до уровня S3, иногда S4 в зависимости от того, в какую мышцу она введена. При введении раствора в /w. multifidus, т.е. под глубокую фасцию, он распространялся вверх и медиально и вниз и латерально. По-видимому, по этим же направлениям распространяется гематома при травме этих мышц и отёчная жидкость при повреждениях мышц и сухожи-

3-258

лий. В 2 случаях из 34 контрастированный раствор, введённый в т. multifidus, у вторго заднего крестцового отверстия в положении пациента на животе, прошёл через крестцовое отверстие на переднюю поверхность крестца (рис.34). В позвоночный канал жидкость не проникла ни разу.

Таким образом, можно подвести следующие итоги.

1. Широкая, длинная мышцы спины и подвздошнорёберная

(т.т. latissimus, longissimus dorsi et iliocostalis) нижними своими

участками крепятся не только к костям, но и к заднейдлинной

крестцовоподвздошной связке (lig. sacroiliacum posterius longum). К

этой же связке снизу крепится большая ягодичная мышца (т. glu-

teus maximus). При сокращении эти мышцы тянуткрестцовопод

вздошную связку в разные стороны.

2. Квадратнаямышца поясницы (т. quadrants lumborum), нижним

своим концом, кроме крепления к костным образованиям, крепится

к подвздошнопоясничной связке (lig. iliolumbale). К этой же связке, но

снизу, крепится подвздошнаямышца (т. iliacus). Эти мышцы, сокра

щаясь, тянут подвздошнопоясничную связку в разные стороны.

3.Толщина мягких тканей в области боковых масс крестца

образуется за счёт кожи, подкожной жировой клетчатки, длин

ной мышцы спины и многораздельной мышцы и составляет на

уровне S3 — S1 от 1,7см до 5,8 см у мужчин и от 2,5 см до 7,9

см у женщин.

4. Толщина мягких тканей от поверхности кожи до попереч

ных отростков в области 3-5 поясничных позвонковслагается из

толщины кожи, подкожной клетчатки, длинной мышцы спины

и многораздельной мышцы, составляя у мужчинна уровне L5—

4,8-7,1 см; L4— 5,8-6,7 см; L3— 4,8-6,1 см, у женщин— на

уровне L5 -5,3-8,8 см; L4 — 5,0-7,3 см; L3 — 6,0-7,3 см.

5. Пальпация тел и дуг позвонков в поясничном отделе по

звоночника, а также глубоких мышц спины в поясничном и кре

стцовом отделах практически нереальна, поскольку этому препят

ствует массив подкожной клетчатки и поверхностных мышц.

6. Распространение жидкости в мышцах и межмышечных

промежутках определяется направлением мышечных волокон и

положением пациента (на животе, на боку).

Сведения о креплении и взаиморасположении мышц получены нами, в основном, при изучении анатомических атласов и руководств, в которых этим вопросам не уделяется специального внимания. Возможно, профессиональные анатомы найдут здесь некоторые неточности. Мы надеемся, что они внесут необходимые коррективы в эти сведения, необходимые для практической медицины.

4.6. некоторые анатомические детали нервной системы, необходимые для диагностики при болях в «нижней части спины»

Поскольку в дальнейшем предстоит вести речь о болевом синдроме, то естественен вопрос: а не имеет ли нервная система изучаемой области каких то анатомических особенностей, предрасполагающих к появлению болевых ощущений.

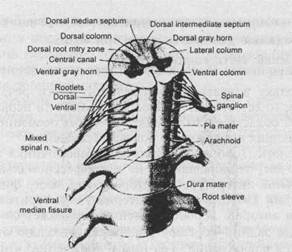

Неврологи, говоря об анатомии позвоночника и спинного мозга, почему-то обращаются не к профессиональной, а к самодеятельной литературе, в которой чаще всего фигурирует не фактический анатомический материал, а умозрительные представления авторов. Иллюстрацией этому может служить рисунок 35, где задний корешок изображён отдельно от переднего и создаётся впечатление, а за ним и убеждение, что каждый из корешков может быть повреждён порознь. Однако всё же неясно, почему выпяченная спереди грыжа сдавливает не передний, а задний корешок. Несоответствие этой схемы объективной реальности показывает рис.36 из анатомического руководства, на котором видно, что корешки выходят из дурального мешка уже вместе, в одной оболочке.

Рис. 35. Схема формирования спинномозгового нерва

(по АЛ. Скоромец, ТА. Скоромец)

1 — передний корешок; 2 — задний корешок;

3— корешковый нерв; 4 —спинномозговой узел;

5 — спинальный нерв (канатик); 6 — узел симпатического ствола;

7 — периферический нерв (сплетение).

Puc. 36. Спинной мозг, корешки и спинномозговые нервы (по Moore).

За пределами дурального мешка корешки идут в одной оболочке

и называются спинномозговыми нервами.

Обращение к непрофессиональной литературе и проведение определённых самостоятельных исследований оправдано, если в профессиональных работах нет ответов на конкретные вопросы, интересующие исследователя. Именно этим объясняется и то, что мы вынуждены были провести собственные анатомические исследования для выяснения деталей топографо-анатомических взаимоотношений в позвоночном столбе, поскольку таких сведений мы не нашли в анатомической литературе, в том числе и топографоанатомической.

Из анатомии известно, что спинноймозг начинается на уровне верхнего края 1 шейного позвонка и увзрослого заканчивается на уровне 1 или верхнего края 2 поясничного позвонка.У плода 3 месяцев он заканчивается на уровне 5, у новорождённого — на уровне 3 поясничного позвонка.

По месту отхождения спинномозговых нервов спинной мозг подразделяют на 4 части: шейную (pars cervicalis), грудную (pars thoracica), поясничную (pars lumbalis) и крестцовую (pars sacralis). На шейно-грудном и грудо-поясничном уровнях спинной мозг имеет веретенообразные утолщения, соответствующие выходу спинномозговых нервов к верхним и нижним конечностям (рис. 37). На уровне первого поясничного позвонка спинной мозг переходит в мозговой конус (conus medullaris), который продол-

68

жается в концевую нить (filum terminate). Концевая нить в верхнем участке имеет элементы нервной ткани, а в нижнем представляет собой соединительнотканное образование, которое, срастаясь с твёрдой мозговой облочкой, прикрепляется в конце крестцового канала к кости пятого крестцового позвонка.

Рис. 37. Спинной мозг со спинномозговыми корешками

и спинномозговые нервы сзади. Твёрдая мозговая оболочка вскрыта;

слева в пределах конского хвоста удалены спинномозговые корешки.

(По Р.Д. Синельникову).

Спинной мозг заключён в оболочки — мягкую, паутинную и твёрдую. Последняя образует спинномозговой канал (дуральный мешок),заполненный спинномозговой жидкостью, в которой плавает спинной мозг, а с уровня второго поясничного позвонка — корешки поясничных, крестцовых и копчиковых нервов, образующие конский хвост (cauda equina).Полость спинномозгового канала (дурального мешка) простирается в пределах твёрдой мозговой оболочки от затылочного отверстия до 4 крестцового

позвонка. Поскольку спинной мозг короче спинномозгового канала, то корешки нижнегрудных, поясничных, крестцовых и копчиковых нервов идут в дуральном мешкевниз, мимо многих позвоночных сегментов, но идут они не в позвоночном канале, а в спинномозговом, то есть внутри дурального мешка, где могут свободно перемещаться в ликворе (рис.37, 38).

Рис. 38. Дуральный мешок и спинномозговые нервы (сзади). Хорошо видно соотношение спинномозговых нервов

и межпозвонковых дисков (по Moore)

Весь дуральный мешок,образующий спинномозговой канал, заключён в позвоночный канал,образованный спереди телами позвонков и межпозвонковыми дисками, с боков и сзади — дугами позвонков, жёлтыми связками, дугоотростчатыми (межпозвонковыми) суставами. Крестцовая часть позвоночного канала носит название крестцового канала.Между стенками позвоночного канала и дуральным мешком имеется пространство, заполненное рыхлой жировой тканью и сосудами (рис. 38, 39). Жидкость в спинномозговом канале и рыхлая жировая клетчатка в позвоночном канале создают возможность спинному мозгу достаточно свободно перемещаться в полостях спинномозгового и позвоночного каналов при всех движениях позвоночника.

Задний и передний корешки прободают дуральный мешок на уровне соответствующих межпозвонковых отверстийи выходят в позвоночный канал ещё раздельно, но в одной оболочке,образованной выростами твёрдой мозговой оболочки, переходящей в периневрий (рис. 36, 37). Участок нерва от дуральног мешка до места полного слияния корешков неврологи называют «корешковым нервом». В научной анатомии этот участок уже называется спинномозговым нервом.Таким образом, в позвоночном канале уже нет раздельных корешков, и к межпозвонковым отверстиям подходят не корешки, а спинномозговые нервы.

Спинномозговые нервы LI, L2, L3 выходят из дурального мешка на уровне соответствующих межпозвонковых отверстий, нервы L4 и L5 — на уровне верхних площадок одноимённых позвонков и направляются к межпозвонковым отверстиям.Таким образом, ни один из пяти поясничных спинномозговых нервов не проходит мимо какого-либо межпозвонкового диска, а потому и не может быть этими дисками повреждён. Лишь нерв S1 выходит на уровне диска L5-S1 и направляется несколько вниз к первому крестцовому отверстию(рис. 38, 39).

Все спинномозговые нервы грудного и поясничного отделов выходят из позвоночного канала через верхнюю половину межпозвонкового отверстия(рис. 40). Межпозвонковый же диск, как мы выяснили в разд. 4.1, расположен на уровне нижней половины межпозвонкового отверстия, и поэтому никакие его выпячивания и даже грыжи повредить спинномозговые нервы не могут.

Кроме особенностей нервной системы в пределах позвоночного столба, где по господствующим в настоящее время представлениям формируется «поясничный» болевой синдром, необходимо рассмотреть некоторые аспекты нервной системы в местах основных проявлений болевого синдрома,а иногда и двигательных расстройств. Болевой синдром, как мы установили, чаще всего локализуется в ягодичной, крестцовой, областях с иррадиацией по задней, наружной, передней, реже внутренней поверхностям бедра и голени. Когда бывают двигательные расстройства, то чаще всего ослаблены (вплоть до пареза или паралича) разгибатели стопы.

В ягодичной области расположены надкостница тазовых костей и задние крестцовоподвздошные связки, к которым крепятся ягодичные мышцы с их сухожилиями. Все эти анатомические образования получают иннервацию из поясничного и крестцового сплетений (L4, L5, SI, S2).

71

Нижний ягодичный нерв, п. gluteus inferior (L5, SI, S2)иннер-вирует большую ягодичную мышцу, заднюю длинную крестцо-воподвздошную связку и надкостницу области прикрепления этой мышцы.

Верхний ягодичный нерв, n.gluteus superior (L4, L5, SI)иннер-вирует малую и среднюю ягодичные мышцы, сухожилия и надкостницу в местах их прикрепления к подвздошной кости.

Иногда болевой синдром локализуется на границе поясничной, подвздошной и срединной областей спины (рис.9), где расположена подвздошнопоясничная связка(lig. iliolumbale) и крепящаяся к ней сверху квадратная мышца поясницы(т. quadratus lumborum), а снизу — подвздошная мышца(т. iliacus). Первая получает иннервацию от n.n. lumbales et n. intercostalis (Т12,LI—L3), вторая — от мышечных ветвей поясничного сплетения (LI — L4). Эти же спинномозговые нервы иннервируют подвздошно- поясничную связку и надкостницу внутренней поверхности крыла подвздошной кости.

Мышечные ветви крестцового сплетения (SI, S2, S3) иннервируют и грушевидную мышцу,которая прикрепляется к верхушке большого вертела бедренной кости. Это предполагает возможность иррадиации болей в область малого таза и паха при миотендините зоны большого вертела бедренной кости.

Из этих же нервов пояснично-крестцового сплетения (L4 — S3) формируются седалищный и отчасти бедренный нервы.

Чтобы не утопить в анатомических деталях основную мысль, скажем только, что именно эти нервы, образующие поясничное и крестцовое сплетения, обеспечивают также чувствительную и двигательную иннервацию бедра и голени (А.В. Триумфов, 1965, 1997; Р.Д.Синельников, 1968). Повреждения в области иннервации одной из ветвей любого нерва, особенно в проксимальной его части, могут вызватьиррадпирующие боли в области иннервации другой ветви(А.В.Триумфов, 1965; А.А.Скоромец, Т.А.Скоромец, 1996). Это явление, безусловно, действительно и для анастомо-зирующих ветвей нервных сплетений. Такая ситуация для крестцового сплетения вполне реальна, особенно, если вспомнить о том, что дорзальные ветви крестцовых нервов соединяются между собой, образуя заднее крестцовое сплетение (plexus sacralis posterior).Его стволики иннервируют суставную сумку крестцо-воподвздошного сустава, близлежащие связки, крестцовый отдел многораздельной мышцы. Подтверждается это и клиническими наблюдениями. Во многих случаях при введении обезболивающего вещества в область большой ягодичной мышцы у места

прикрепления её к задней длинной крестцовоподвздошной связке в первые секунды возникает или резко усиливается боль в области бедра, коленного сустава, голени. О других неврологических аспектах болевого синдрома, в частности, о непозвоночной его генерации речь шла в разделе, посвященной клиническим его .проявлениям.

Таким образом, в разборе особенностей нервной системы интересующих нас областей можно подвести следующие итоги:

1. Костные и связочные элементы позвоночного столба об

разуют позвоночный канал.

2. Твёрдая мозговая оболочка ограничивает спинномозговой

канал, заключающий в себе спинной мозг, корешки спинномоз

говых нервов и спинномозговую жидкость (ликвор).

3. Между стенками позвоночного и спинномозгового кана

лов располагается рыхлая клетчатка со спинномозговыми нер

вами, идущими от твёрдой мозговой оболочки до межпозвонко

вого отверстия.

4. Спинной мозг начинается на уровне 1-го шейного по

звонка и оканчивается на уровне 1-2 поясничных позвонков.

5. От уровня 2-го поясничного до уровня 4-го крестцового

позвонков в спинномозговом канале («дуральном мешке») распо

лагаются корешкиспинномозговых нервов — «конский хвост».

6. За пределами твёрдой мозговой оболочки(«дурального меш

ка») корешков нет, а есть спинномозговые нервы.

7. Спинномозговые нервы LI, L2, L3выходят из дурального

мешка на уровне соответствующих межпозвонковых отверстий.Нер

вы L4 и L5 — на уровне верхних площадок одноимённых позвонков,

что исключает возможность их травмирования любыми грыжами

межпозвонковых дисков.Только нервы S1 выходят из дурального

мешка на уровне диска L5-S1 и гипотетическимогут быть травми

рованы очень большой заднебоковой грыжей этого диска.

8. Нижние отделы спины, крестцовая, ягодичная, подвздош

ная, паховая области и вся нижняя конечность иннервируются

обильно анастомозирующими спинномозговыми нервами пояс

ничного и крестцового сплетений. Поэтому повреждения в об

ласти иннервации одной из ветвей любого нерва,особенно в про

ксимальной его части, могут вызвать иррадиирующие боли в об

ласти иннервации другой ветви.

Итоговые результаты анатомических исследований

1. Костная основа поясничных позвонков, крестца и крепя щиеся к ним связки, сухожилия и мышцы не имеют никаких особенностей, предрасполагающих к… 2. Крестцовоподвздошные соединения устроены и простран ственно расположены… 3. Межпозвонковые отверстия в поясничном отделе позво ночника имеют вертикальный размер 1,7—2,5 см. При этом на долю…Б) сухожилие длинной мышцы спины;

В) сухожилие широкой мышцы спины;

г) сухожилие подвздошнорёберной мышцы,

а также крепящееся к этой же связке снизу

Д) сухожилие большой ягодичной мышцы.

10. В проекции локализации болевого синдрома на границе

поясничной, подвздошной и срединной областей спинырасполага

ются следующие анатомические образования:

а) пояснинноподвздошная связка

и крепящееся к ней сверху

Б) сухожилие квадратной мышцы поясницы,

а также крепящееся к поясничноподвздошной связке снизу

В) сухожилие подвздошной мышцы.

а) нижний конец задней длинной крестцовоподвздошной связ ки, крепящейся к наружному гребню крестца на уровне 3—4 крестцовых позвонков; б) задние выходные отверстия крестцовых межпозвонковых каналов, заполненных… 12. Впроекции болевого синдрома по линии остистых отрост коврасполагаются:А) остистые отростки позвонков;

Б) надостистая связка;

В) межостистые связки.

• за пределами дурального мешка, то есть в позвоночном канале, раздельных корешков нет, есть только спинномозговые нервы. А значит и корешкового… • в поясничном и крестцовом отделах позвоночника нет никаких анатомических… • крепление мышц сверху и снизу к задней длинной кре- стцовоподвздошной и подвздошнопоясничной связкам предрас…ОБСУЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И АНАТОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Встанем на точку зрения сторонников господствующей в настоящее время концепции о дискогенном или «остеохондроз-ном» патогенезе «поясничного» (или… Первое,что необходимо сделать — это правильно назвать эту «концептуальную»… Грыжа диска — это вовсе не остеохондроз.Грыжа — результат разрыва фиброзного кольца, через который выпадает…ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛЯХ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

Лечение больных при «поясничных» болях было различным в зависимости от представлений об их этиологии и патогенезе и менялось с изменениями этих… По мере завоевания позиций дискогенной концепцией поясничных болей, меняется… 87Лечение при остром болевом синдроме

Самым эффективным противоболевым средством является анестезирующая блокада. Для этого необходимо путём пальпации точно определить самую болезненную… С помощью 20-мл шприца и иглы длиной 4—6 см вводят 20мл 0,25—0,5% раствора… новную болевую точку, часть — в болевую точку (если она есть) у другого конца крестцовоподвздошной связки и часть — в…Лечение при хроническом болевом синдроме

Все хроническиемиофасциальные болевые синдромы, как правило, не требуют инъекционного обезболивания. Наиболее эффективным и потому основным методом… Начинать лечение следует с небольших нагрузок путём самонапряжения мышц,… Затем у подключают дополнительное отягощение путём использования веса собственного тела, гантелей, эспандеров, тре- …Профилактика болей в области спины

Другим обязательным фактором профилактики болевых синдромов в области спины является удобная постель,исключающая натяжение связок и напряжение… Серьёзнейшим фактором профилактики не только болевых синдромов в области… Основным фактором, определяющим вес тела, является питание, потребляемое количество и качество пищи. Диета, не…ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безусловно, на этом пути будет много трудностей, обусловленных, прежде всего, чисто психологическими факторами, поскольку требуется полностью…ЛИТЕРАТУРА

Андерсон Д., Как снять мышечную боль за 90 секунд, М., 1996, 173 с.

Антонов И.П., Барабанова Э.В. Профилактика неврологических проявлений поясничного остеохондроза: промежуточные итоги, нерешённые вопросы и некоторые методологические аспекты. Ж. невр. и психиатрии, 1998, 12, 4-8.

Антонов, И.П., Шанько, ГГ. Поясничные боли. Минск, «Беларусь», 1989, 128 с.

Ахмадов Т.3.у Поясничный остеохондроз, Грозный, 1987, 60 с.

Бабчин И.С. К диагностике и оперативной технике удаления задней шмор-левской грыжи при сдавлении спинного мозга. Сов. хир., 1935, 9, 99-106.

Балабан Я.М. К вопросу о патогенезе люмбоишалгий. В кн. Вопр. Неврорент-генологии. Госмедиздат Укр. 1939,1939, 124-130.

Барашков Г.Н., Рефлексотерапия боли, М, 1995, 264 с.

Барвинченко А., Гибидуллин М., Райе Р., Руководство по мануальной терапиисуставов конечностей, Таллинн, 1990.

Белова АН., Перльмуттер О.А. В кн. Руководство по реабилитации больных с двигательными нарушениями, Гл. 6, М., МБН. 1999.

Бобрищев К. В. Я победил боль. Киев, 1994.

Богачева Л.А., Снеткова Е.П. Дорзалгии: классификация, механизмы патогенеза, принципы лечения. Невролог. Журн., М.,1996, 2, с. 8-12.

Болевые синдромы в неврологической практике. Под ред. A.M. Вейна, М., МЕДпресс, 1999.

Боголюбов В.М., Пономаренко Г.К Общая физиотерапия. М., С-П., 1996, 480 с.

Бокша В.Г., Проблема адаптации и курортное лечение. М., Медицина, 1989

Бокша В.Г., Богутский Б.В., Медицинская климатлология и климатотерапия. Киев, Здорова, 1980, 262 с.

Брэгг П.С, Махешварананда СП., Нордемар Р., Преображенский В., Позвоночник— ключ к здоровью. С-П., 1995.

Бубновский СМ., Природа разумного тела, М., 1997, 70 с.

Вайсфельд Д.Н., Голуб Т.Д., Лечебное применение грязей. Киев, Здоровя, 1980, 142 с.

Веселовский В.П. Практическая вертеброневрология и мануальная терапия. Рига, 1991, 344 с.

Виноградова Т. С. Электромиографическое исследование мышц туловища у больных с паралитическим сколиозом. Сб. шестой научи, сессии центр, ин-та ортоп. и протез. М., 1958, с. 127—137.

Вознесенская Т.Г. Боли в спине и конечностях. В кн. Болевые синдромы в неврологичекой практике. Гл.6. М., МЦДпресс, 1999.

Войтаник С.А., Гавата Б.В. Мануальная терапия дистрофических заболеваний позвоночника, Киев, Здоровья, 1989- 144с.

Гаваа Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. Новосибирск, Наука, 1980, 290 с.

Гайденко B.C., Сителъ А.Б., Галанов В.П., Руденко И.В. Мануальная терапияневрологических проявлений остеохондроза позвоночника, М., Медицина, 1982.

Гамильтон Холл. Ваш позвоночник. М., Бином, 1997.

Гапонюк П.Я., Клименко Л.М.,.Левин В.Н. Акупунктурная (рефлекторно-пунктурная) терапия. Ярославль, 1983.

Гейманович А.И., Пинская P.M., Корсунская P.M. К клинике неспецифическихпоражений нервной системы при первичных формах туберкулеза. В кн.: Инфекц. и сосуд, забол. нервной системы. М 1950, с. 109—118.

Гейнисман Я.И. Значение бесконтрастного рентгенологического исследования при задних выпадениях поясничных межпозвоночных дисков. «Вр. дело», 1953, 9, 783—788.

Гиппократ. М.,"Сварог", 1994, с. 94.

Горделадзе А. С. и Анестиади В. X. Изменения периферических соматических нервов. В кн.: Патоморф. нервной системы при туберкулезе. Кишинев, 1958, с. 91—126.

Григорьева В.Н. В кн. Руководство по реабил. Больных с двигательными нарушениями, т.2, Гл.11. М, МБН, 1999.

Губер-Гриц Д.С. Заболевания пояснично-крестцового отдела периферической нервной системы. М., 1960.

Гулиева С.А., Уникальная лечебная нафталановая нефть. Баку, Азернерж, 1981, 231 с.

Гэлли Р.Л., Снайт Д. У., Симон Р. Р. Неотложная ортопедия. Позвоночник: Пер. с англ.- М.: Медицина, 1995, 432 с.

Даршкевин Л.О. Курс нервных болезней, т.т. 1,2. Казань, 1907.

Дзяк A.M., Крестцовые боли. М., Медицина, 1981.

Дмитриева A.M. Рентгенодиагностика начальных явлений остеохондроза поясничных дисков. В кн.: Старость и ее закономерности. Л., 1963, 321—332.

Добровольский В. К. и Шпаковский Д. Ф. Заболевания мышц и миотензического аппарата. В кн.: Забол. и поврежд. при занятиях спортом. М., 1970, 232—245.

Доброхотов М.С Ишиас корешкового происхождения (Meningoradiculitis plexus lumbo-sacralis). Полтава, 1913, дисс.

Дойников Б.С Гистологические и гистопатологические исследования над периферическими нервами. В кн.: Избр. труды по нейроморфол. и невро-патол. М., 1955, 114-208.

Донская Л.В., Стома М.Ф. Биоэлектрическая активность мышц при ритмическом раздражении рецепторов. В сб.: Электрофиз. иссл. двигат. аппарата. Л 1961, 64, 136-144.

Доэрти М., Доэрти Дж. Клиническая диагностика болезней суставов : Пер. с англ., Минск, Тивали, 1993, 144 с.

Дубнов Б.Л. Поясничный дискоз. Киев, 1967.

Дуус П. Топический диагноз в неврологии. Пер. с нем. М., ИПЦ "Вазар-ферро", 1997, 381 с.

Елисеев В. А. Некоторые особенности патоморфологии пояснично-крестцового радикулита. В кн.: Вопросы псих, и невропат. Л., 1958, 3, 261—265.

Елисеев В.А. Некоторые особенности пояснично-крестцового радикулита. В кн. Вопр. псих, и невропат., Л., 1958, 3, 261-265.

Жарков А.П., Жарков П.Л. Роль остеохондроза поясничного отдела позвоночника в формировании «поясничного» болевого синдрома. В кн. Вертеброло-гия — проблемы, поиски, решения, 1998, 100-101.

Жарков П.Л. Остеохондроз и другие дистрофические изменения позвоночника у взрослых и детей. М., Медицина, 1994, 240 с.

Жарков П.Л., Бабенцова А.А. К диагностике обызвествлений и окостенений мягких тканей у большого вертела бедренной кости. Вестн. рентг. и радиол. 1967, 4, 82-86.'

Жарков П.Л., Талантов В.А., Юдин Б.Д. Клинико-рентгенологическая и морфологическая характеристика тендиноза области большого вертела бедренной кости. Ревматология, 1983, 2.

Жолондз М.Я. Остеохондрозы — заблуждение. С-П., «Лань», 1996, 105 с.

Жулев Н. М., Барзгарадзе Ю.Д., Жулев СН. Остеохондроз позвоночника, С-П., «Лань», 1999, 592 с.

Заславский Е.С., Марченко И.З., Селиванов В.П., Ионов П.К. Синдром Бааст-рупа (межостистый неоартроз) в клинике поясничного остеохондроза. В кн.: Остеохондроз позвоночника. Новокузнецк, 1973, 1, 264-267.

120

Захарненко М.А. Опыт клинико-бактериологического изучения корешкового ишиаса у туберкулезных. В кн.: Общая и клинич. невропатология. Л-М, 1936, 209-214.

Зефиров Л.Н. и Полетаев Г.И. О некоторых механизмах рефлекторной контрактуры передней брюшной стенки. «Физиол. журн. СССР», 1958, 44, 1, 45-51.

Зильберштейн С. А. Мототерапия при люмбоишиалгиях. В кн.: Люмбоишиал-гия. М.-Л 1938, стр. 201-204.

Иваницкий М.Ф. Движения человеческого тела. М., 1938.

Иваницкий М. Ф. Очерк пластической анатомии человека. М., 1955.

Иваничев Г.А. Болезненные мышечные уплотнения. Изд. Казанского университета, Казань, 1990 -158 с.

Иргер И.М. Морфологические изменения при остеохондрозе позвоночника. В кн.: В.В. Михеев, И.М. Иргер и др. Поражения спинного мозга при заболеваниях позвоночника. М., 1972, 3—39.

Кадырова Л. А. Мышечно-тонические реакции многораздельной мышцы у больных с синдромами поясничного остеохондроза. В кн.: Вертеброгенная пояс-нично-крестцовая патология нервной системы. Казань, 1971, 1, 89-91.

Канарейкин К. Ф. Пояснично-крестцовые боли. М., 1972.

Карпов В, А., Савицкая О. Н„ Соловьева С. Л. Пояснично-крестцовый радикулит в возрасте до 20 лет. В кн.: Вертеброг. пояснично-крестц. патол. нервной системы. Казань, 1972, 1, 59-61.

Каррей X. Л. Ф. Клиническая ревматология. Пер. с англ., М., Медицина, 1990

Кассиль Г. И. Боль и обезболивание. М., 1958.

Кассиль Т.Н. Наука о боли. М., Наука, 1975. 400 с.

Касьян НА. Мануальная терапия при остеохондрозе позвоночника, М., Медицина, 1984.

Качков И.А.,Филимонов Б.А., Кедров А.В. Боль в нижней части спины. Русский медиц. журнал, 1997, т.5, 15, 997-1011.

Кипервас И. П. К патогенезу и клинике синдрома грушевидной мышцы. В кн.: Вертеброг. пояснично-крестц. патол. нервной системы. Казань, 1971, 1, 35-37.

Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии и хирургии. М., Медицина, 1988

Козлов В. А. Нарушение сегментарного кровообращения и дистрофические заболевания позвоночника. В кн.: Патология позвоночника. Вильнюс, 1971, 145-148.

Корнев П.Г. Клиника и лечение костно-суставного туберкулёза. М., Медгиз, 1959, 568 с.

Косинская КС. Дегенеративно-дистрофические поражения костно-суставного аппарата. Л., 1961, 196 с.

Косинская И. С. Основные положения проблемы дегенеративно-дистрофических поражений межпозвонковых дисков. В кн.: Остеохондрозы позвоночника. Новокузнецк, 1962, 1, 27-37.

Кривцов А.Г. Старинные народные и современные методы лечения остеохондроза. Ростов-на-Дону, 1991

Кроль М. Б. Невропатологические синдромы. М.-Л., 1936.

Кураченков А.И., Мальченко О.В. Поясничные боли у спортсменов с аномалиями развития позвоночника, осложненными изменениями дистрофического характера. В кн.: Новое в профилактике и лечении спорт, поврежд. М., 1968, 93-96.

Куренов Л.М. Русский народный лечебник. М., Физкультура и спорт, 1990.

Курортология и физиотерапия (под ред. Боголюбова В.М.), т. 1,2, М., Медицина, 1985.

Лауцевичус Л. 3. Хлорэтиловая блокада. Вильнюс, 1967.

Лебедкин С. И., Герке П. Я. Основы теоретической анатомии человека. Рига, 1963, 39, 126-127.

Левит К, Захсе Й.Днда В. Мануальная медицина. М. Медицина, 1993, 512 с.

121

Лемберг АА. Рентгено-анатомические и клинико-рентгенологические данные инволюционных деформирующих спондилозов. В кн.: Проблемы геронтологии и гериатрии в ортопедии и травмотологии. Киев, 1968, 91-93.

Лесгафт П. Основы теоретической анатомии. Изд.2, ч.1, СПБ, 1905.

Лопаткин НА., Рубинов Д.М. Эпидурально-сакральная анестезия. Ташкент, 1968, 109 с.

Луканер Г.Я. Неврологические проявления остеохондроза позвоночника. М., Медицина, 1985, 238 с.

Любенко А.А., Васильев НА., Игнатьев A.M. Клиника, диагностика и лечениедегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника у работников водного транспорта. «Здоровье», 1991, 96 с.

Майкова-Строганова В. С, Рохлин Д. Г. Кости и суставы в рентгеновскомизображении. Конечности. Л., 1957. Старение костно-суставного аппарата конечностей в рентгеновском изображении (Рохлин Д.Г.), с. 160-179.

Макарова Е.В., Штульман ДР. Грыжи дисков поясничного отдела позвоночника в детском и юношеском возрасте. Журн. невропат, и психиатр., 1967, 67, 6, 831-837.

Мальцева Е.В. Применение электромиографии для раннего выявления сколиоза. «Здравоохр. Белорусии», 1965, 8, 65—66.

Мановин З.Х. Клиническое значение исследования физиологической лабильности нервно-мышечного аппарата у больных с пояснично-крестцовым радикулитом.'Журн. невропатол. и психиатр., 1957, 57, 10, 1253-1256.

Маракуша И.Г. Хирургическое лечение туберкулёза пояснично-крестцового отдела позвоночника, осложнённого свищами. Дисс. канд., Л., 1962.

Маргарин НЕ. Особенности строения околопозвоночных костно-фасциальных образований. В кн.: Труды ВМА им. СМ. Кирова, т. 60. Л., 1954, 129-132.

Маргулис М. С. Острые инфекционные болезни нервной системы. М—Л 1928.

Маргулис М.С. Инфекционные заболевания нервной системы. Руководство по неврологии, т. 5, 1940.

Марсова B.C. Заболевания мышц. М 1935.

Матовецкий И. И. К патогенезу сколиоза при ишиальгиях. Журн. невропатол. и психиатр., 1938, 7, 3, 6-12,

Манерет ЕЛ, Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. Киев, «Вища школа», 1984, 302 с.

Медведев Я.В. Устройство для исследования болевой чувствительности. Бюлл. гос. комитета по делам изобр. и откр. СССР, 1964, 21, 11-65.

Медведицын Г.П., Кипервас И.П. Синдром грушевидной мышцы у женщин. В кн.: Остеохондроз позвоночника. Новокузнецк, 1973, 1, 260-263.

Мерзон А.И. Имплантационные холестеатомы конского хвоста. Казань, 1969, канд. дисс.

Мерк, Шарп, Доум. Руководство по медицине. Пер. с англ. М., Мир, 1997.

Минор Л.С. Ишиас как начальный симптом и как предвестник грядущего легочного туберкулеза. «Совр. психоневр.», 1931, 7, 1, 73—78.

Митрофанов A.M. О значении некоторых экстравертебральных факторов в формировании болевого синдрома при поясничном остеохондрозе. В кн.: Вер-теброг. пояснично-крестц. патол. нервной системы. Казань, 1971, 1, 14-17.

Мовшовин И.А. О повреждении поясничных межостистых связок. «Хирургия», 1939, 5, 77-80.

Мовшовин И.А. Патогенез сколиоза в свете морфологических исследований. Труды 1 Всес. съезда травмат. и оргоп., 1965, 220—225.

Мочутковский О.О. Прибор для измерения кожной болевой чувствительности. Альгезиметр-болеметр. Врач, 1894, 15, 37, 1009—1011.

Мусалатов ХА., Аганесов А.Г. Хирургическая реабилитация корешкового синдрома при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника. М., Медицина, 1998.

Мыш В.М. Очерки хирургической диагностики. Томск, 1934.

Мэнкин Г.Д., Адаме Р.Д Боль в области спины и шеи. В кн.: Внутренние болезни. Пер. с англ., М., Медицина, 1993.

Надеин А.П. Очерки гнойной хирургии мужского таза. Л. 1960.

Найзберг Я.М. Методика глубокой баралгезиметрии при пояснично-крестцовых радикулитах. Вр. дело, 1971, 1, 119-120.

Напалков НИ. Оперативная хирургия мужского таза. М. 1901.

Неканалов В. В. Морфологическая характеристика остеохондроза позвоночника. Тр. лен. общ. патологоанатомов. Л., 1982, в.23, 34-39.

Нестеров Л.Н, Ведерников Ю.П. Метод объективной регистрации болевых ощущений (сенсография). Журн. невропатол. и психиатр., 1966, 66, 10, 1512-1514.

Николаев Л.Н. Руководство по биомеханике. Киев, 1950.

Новицкий И.С. и Перельман ИМ. Патологоанатомические находки в седалищном нерве, его корешках и ганглиях. Сов. клиника, 1934, 20, 3-4, 393-401.

Нордемар Р. Боль в спине. Пер. с швед., М., Медицина, 1991, 140 с.

Огиенко Ф.Ф. Спорные вопросы механизма развития симптомов натяжения при острой люмбоишиальгии. Журн. невропатол. и психиатр., 1967, 67, 6, 825—830.

Огиенко Ф.Ф. К вопросу о механизме симптомов натяжения у больных люм-боишиальгией. В кн.: Остеохондроз позвоночника. Новокузнецк, 1973, ч. 1, 77—83.

Остен-Сакен Э.Ю. К вопросу о люмбаго. Журн. соврем, хир., 1926, 1, 3—44, 207-234.

Отелин А.А. Иннервация скелета человека. М 1965.

Отто В., Хамбш К„ Тройтлер Г. Медицинская поликлиническая диагностика: Пер. с нем., М., Медицина, 1979, 244-246.

Павлов И.П. Письмо к молодёжи. В кн. Избранные произведения. Акад. Наук СССР, 1949.

Паймре Р.И. Изменения неврологической картины после хирургич. лечения диског. поясн.-крестц. радикулита. В кн.: Вопросы клинической неврологии и психиатрии. Тарту, 1966, т.6, 100-103.

Пастуший И. П. Диагностика и клиника дискогенных пояснично-крестцовых радикулитов. Вр, дело, 1967, 9, 91—93.

Персон Р.С. Электромиография в исследованиях человека. М.,1969.

Петелин СМ. Инфекционный пояснично-крестцовый радикулит и лечение его на курорте. М 1961.

Писарев Д.И. К этиологии и профилактике ишиаса. Клин, мед., 1933, Л, 9—J0, 500-503.

Писмарев ММ. Об иррадиации болей в паховые области при ишиасе. Клин, мед., 1933, 11, 9-10, 492-497.

Поддужный Г.А. Вторичный поясн.-крестц. радикулит (фуникулит) при хроническом простатите. Журн. невропатол. и психиатр., 1965, 65, 8, 1191—1193.

Подкаминский НА. Рентгенодиагностика заболеваний интервертебральных дисков. Ортоп., травматол. и протезир., 1937, И, 2, 57—69.

Попелянский Я.Ю. Действительно ли существует увлечение вер-теброгенной патологией нервной системы. В кн.: Вертеброг. забол. нервной системы. Новокузнецк, 1969, стр. 12—18.

Попелянский Я.Ю. Методика обследования больных поясничным остеохондрозом, В кн.: Остеохондрозы позвоночника, Новокузнецк, 1966, 2, 332—341.

Попелянский Я.Ю. О механизмах лечебного действия новокаинизации передней лестничной мышцы у больных шейным остеохондрозом (кли-нико-электромиографическое исследование). В кн.: Эксперим. иссл. по физиол., биох. и фармакол. Вып. 3. Пермь, 1961.

Попелянский Я.Ю. О так называемых шейно-грудных и пояснично-крестцовых радикулитах, В кн.: Остеохондрозы позвоночника. Новокузнецк, 1962, 1.

Попелянский Я.Ю. Симптом скошенности тел позвонков. В кн.: Остеохондрозы позвоночника. Новокузнецк, 1962, 1.

Попелянский Я.Ю. Вертебральные синдромы поясничного остеохондроза. Издат. казанского университета, 1974, 285 с.

Попелянский Я.Ю. Вертеброгенные заболевания нервной системы. Йошкар-Ола, 1983, 372 с.

Попелянский Я.Ю., Марченко И.З, Бобровникова Т.И. О функциональном состоянии сегментарных и крупных позвоночных мышц при поясничном остеохондрозе. Журн. невропатол. и психиатр., 1970, 70, 11, 1626—1631.

Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия. Рига, «Зинатне», 1980, 218 с.

Прохорский A.M. Заболевания периферической нервной системы и дегенеративные поражения опорно-двигательного аппарата у шахтёров. Кемерово, 1963.

Пуринъш И.Т. Изменение желтых связок при поясничных дискогенных радикулитах. В кн.; Остеохондрозы позвоночника. Новокузнецк, 1966, 2, 388—391.

Пылъдвере К.И., Пыльдвере Э.М., Старкопф М.А. Патогистология и гистохимия интервертебральных дисков, удаленных из-за их выпячивания. Вопр. клин, неврол. и психиатр., Тарту, 1962, 2, 95—106.

Рейнберг С.А., Цаткин С.Л. Анатомические изменения пояснично-крестцовой области и поясничные боли. Сов. хир., 1932, 3, 6, 289—296.

Рубашева А.И. В кн.: Динабург АД., Рубашева А.Е. и др. Заболевания нервной системы при дегенеративных процессах позвоночника. Киев. 1967, стр. 2—24, 75—76.

Рудницкий КМ. Туберкулезная интоксикация. Ленинград, 1925.

Руководство по реабилитации больных с двигательными нарушениями, т.1, под ред. А.Н. Беловой и О.Н.Щепетовой, М, АОЗТ «Антидор», 1998.

То же, т.2, М., МБН, 1999.

Рутенбург МД. Некоторые данные о хирургической анатомии нижнепоясничного отдела позвоночника и его содержимого. В кн.: Остеохондроз позвоночника. Новокузнецк, 1973, 2, 260—265.

Саблин А.А. и Семенова Л. К. Возрастные преобразования структуры и упру-говязких свойств межпозвонковых дисков человека. В кн.: Остеохондроз позвоночника. Новокузнецк, 1973, ч. 1, 59—63. :

Самойлов А.Ф. Электрофизиологический метод в учении о рефлексах. В кн.: Самойлов А.Ф. Избр. статьи и речи. М—JL, 1946, стр. 262—307.

Самойлов В.И. Синдромологическая диагностика заболеваний нервной системы, т.1, С-П., «Спец. Литература», 1997, 304 с.

Сараджишвили НИ. Некоторые спорные вопросы патогенеза так называемых радикулитов. Тбилиси, 1960.

Седин Я. (Г. О методике измерения подвижности позвоночника. Хирургия, 1954, 4, 85-86.

Селецкий В.В. О сущности симптоматологии ишиаса (феномен таза). Врач, дело, 1949, 5, 442-444.

Селиванов В.И Лигаментоз межостистых связок поясничных позвонков. В кн.: Остеохондроз позвоночника. Новокузнецк, 1966, 2, 412—416.

Семенова Л. К. Возрастное развитие мышц, обеспечивающих вертикальную статику. В кн.: Возрастная морфол. скелетной мускул, человека. М., 1961, 186—273.

Семенова-Тян-Шанская В. В., Сидорова Т. Г. Обызвествление связок и оболочек в спинальном канале. Жури, невропатол. и психиатр., 1973, 73, 2, 226—229.

Сидоров ИИ. Изменения электрической активности мышц, предшествующие произвольному движению в условиях нормы. Журн. невропатол. и психиатр., 1969, 69, 7, 990-995.

Симонова А. Б. Фасции и клетчаточные пространства ягодичной области (анатомо-экспериментальные исследования). М., 1958, канд. дисс.

Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. М., 1968, т. 1-3.

124

Сителъ А.Б. Мануальная медицина, М., Медицина, 1993, 224 с.

Ситель А.Б. Мануальная терапия,М., «Русь», 1998, 304 с.

Скоромец А.А., Скоромец ТА. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. С-П., «Политехника», 1996, 320 с.

Слюсарев Ф. М. К вопросу этиопатогенеза и терапии радикулоневритов по-яснично-крестцового отдела. В кн.: Тр. науч.-практ. конф. невропат, и психиатров прибалт, республик. Рига, 1956, 415—424.

Смыслов Г.Г. Лечение болевым реперкуссионным методом заболеваний периферической нервной системы. Клин, мед., 1935, 13, 8, 1208—1213.

Сосюра Б.Я. Пояснично-крестцовые радикулоневриты и их лечение. В кн.: Тез. докл. и лекций. Одесса, 1954, 21—22.

Старков А.В. Анатомия фасций и клетчатки малого таза, распространение нагноений. М., 1912.

Стома М.Ф. Электромиографическое изучение парабиотических явлений в центральной нервной системе при хроническом воздействии местной вибрации. В кн.: Вопросы физиол. Нерв, и мышеч. системы. Л., 1964, 109—119.

Стояновский Д.Н. Справочник по иглоукалыванию и прижиганию. Кишинёв, 1977, 256 с.

Стрелкова Н.И. Физические методы леченеия в неврологии. М., Медицина, 1983, 272 с.

Табеева Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии. М., Мед., 1980, 1982, 560 с.

Тагер И.Л., Куприянов В.Ф. Аномалии суставных отростков позвонков, их классификация и значение. Хирургия, 1937, 4, 88—100.

Тагер И.Л., Дьяченко В. А. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. М., 1971,

Тагер И.Л., Мазо И. С. Рентгенодиагностика смещений поясничных позвонков. М., 1979, 160 с.

Тихомирова N. А. Влияние местного охлаждения на состояние нервно-мышечной системы. Труды Ленингр. сан.-гиг. мед. ин-та. Электрофизиология, т. 64, Л., 1961, 1, 236-246.

Тищенко А.Т. Определение местного лейкоцитоза при поясн.-крестц. радикулитах. Вр. дело, 1967, 8, 150.

Ткач В.В. Нервы надкостницы, позвоночного канала и задней продольной связки. В кн.: Вопр. морфол. нервной системы. М., 1966, 124—131.

Толпежников В.Ф. Дегенеративно-дистрофические поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника и их связь с аномалией развития. В кн.: Процессы естественного старения. Труды Ленингр. НИИ экспертизы трудосп. и организации труда инвалидов. Л., 1964, 16, 326—331.

Толстоногова В.И. Опыт применения охлаждения хлорэтилом при лечении невралгич. синдромов. Клин, мед., 1956, 8, 76.

Тонких А.В. Материалы к проблеме боли. В кн.: Проблемы эвол; физиол. функций. Сб., посвященный Л.А. Орбелй. М.—Л., 1958, 3—16.

Тонкое В.И. Учебник нормальной анатомии. М., 1962.

Тревелл Д., Симоне Д. Миофасциальные боли. Пер с англ. М., Медицина, 1989, т. 1,2.

Триумфов АЖ Топическая диагностика заболеваний нервной системы, Л., Медицина, 1965, 260 с.

Тыкочинская Э.Д. Основы иглорефлексотерапии. М., Медицина, 1979, 343 с.

Угрюмое В. М„ Шевалье А. В. Принципиальные вопросы хирургии дискоген-ного пояснично-крестцового радикулита. В кн.: Матер, научн. сесс, поев, вопросам хирур. леч. дискогенного поясн.-крестц. радикулита. Таллин, 1966, стр. 3—4.

Уманский К.Г. О дифференциально-диагностическом симптоме при пояснично-крестцовом радикулите. Журн. невропатол. и психиатр., прилож., 1957, 57, 32.

Усманова A.M. Целесообразна ли электромиография для оценки эффективности лечения дискогенных пояснично-крестцовых корешковых синдромов? В кн.: Вертеброг. пояснично-крестц. патол. нервной системы. Казань, 1971, 1, 144-147.

Фарбер М.А. О патогенезе обострений и ремиссий при дискогенном пояс-нично-крестцовом радикулите. Клин, мед., 1972, 9, 78—81.

Фарфель М.Н. Значение электромиографии в оценке состояния нервно-мышечной системы человека. В кн.: Вопросы физиол. нервной и мы-шечн. системы. Л 1964, 78, 46-59.

Филиппова З.К., Церлюк П.П. К клинике пояснично-крестц. радикулитов туберкулезного генеза. Вр. дело, 1966, 11, 116—117.

Фортушнов Д. И. Материалы о строении пояснично-крестц. отдела позвоночного столба. В кн.: Вопр. изменчивости костн. и сосуд, сист. человека. Саратов, 1955, 103-126.

Фраерман А.П., Звонков Н.А., Токмаков Г. В. О роли гипертрофии желтой связки в происхождении поясничных болей. В кн.: Остеохондроз позвоночника. Новокузнецк, 1973, 1, 48—52.

Фрейдин ХМ. Инфекционно-аллергический ишиас и предпосылки к курортному лечению его в курортных условиях. В кн.: Вопр. санат.-курорт, лечения больных неврозами и забол. периф. нервной системы. Пятигорск, 1959, 106—117.

Халецкая Ф.М. О липоидозе сухожилий и скоплений в них белковых масс. Арх. биол. наук, 1933, 34, 1—3, 209—233.

Холл Г. Ваш позвоночник, М, 1997

Хорошко В.К. Важнейшие вопросы терапии синдрома пояснично-седалищной боли. В кн.: Люмбоишиалгия. М., 1938, 19-32.

Худолей И. И. Функциональная рентгенографическая диагностика грыж поясничных межпозвонковых дисков. В кн.: Остеохондроз позвоночника. Новокузнецк, 1966, 2, 372-376.

Царфис П.Г. Данилов Ю.Е., Основные принципы лечения больных на курортах СССР, М. Медицина, 1975, 312 с.

Цывкин М. В. Пневмомиэлография в нейрохирургической клинике. Вопр. нейрохир., 1960, 24, 4, 32—35.

Цыкунов М.Б. Косое КС. Комплексное функциональное лечение болей в спине у артистов балета. В кн.: Вертебрология—проблемы, поиски. Решения, 1998, 1998, 164-165.

Чаклин В. Д, Пояснично-крестцовые боли и «люмбоишиалгия». Ортопедия, травматол. и протезир., 1961, 22, 9, 3—15.

Черкес А. А., Аронова С. Б. Применение в клинике моторной хронаксии как метода объективной характеристики болевого синдрома. Врач, дело, 1948, 7, 561—562.

Черниговский В. Н. Интерорецепторы и скелетная мускулатура. Физиол. журн. СССР, 1947, 33, 5, 657-672.

Четвериков Н. С. Ревматические люмбоишиальгии. М.-Л., 1938, 87—90.

Чжу-Лянь. Руководство по современной чжень-цзютерапии. Пер. с китайск. М., Гос. изд. мед. лит., 1959, 271 с.

Чоботас М., Гайгаленс Б. Изменения мышеч. и сосуд, тонуса у больных с дистрофич. поражением позвоночника под влиянием консерват. лечения. В кн.: Патология позвоночника. Вильнюс, 1971, 128—130.

Шамбуров Д. A. Status disraphicus и пояснично-крестцовый радикулит. «Журн. невропатол. и психиатр.», 1959, 59, 6, 697—705.

Шамбуров Д. А. Ишиас первичный и вторичный. М., 1928.

Шамбуров Д. А. Ишиас. М., 1950.

Швец А. И. Об анатомич. особенностях поясн.-крестц. отдела позв. В кн.: Патол. позвоночника. Новосибирск, 1970, 78-81.

126

Шевкуненко В. Н. Атлас периферической нервной и венозной систем. М., 1949.

Шехтер И. А. К клинике шейных и поясничных прострелов. В кн.; Остеохондрозы позвоночника. Новокузнецк, 1966, 2, 421—425.

Шмидт И. Р. О состоянии осцилографических показателей при различ. положениях головы у больных с синдромом позвон. артерии. В кн.: Артериальная осцилография в клинике. Новокузнецк, 1969, 113-117.

Штульман Д.Р. Попелянский Я.Ю. и др. Заболевания периферической нервной системы. В кн.: Яхно Н.Н., Штульман Д.Р., Мельничук П.В. Болезни нервной системы. М., Медицина, 1995, 504-519.

Щелкунов B.C. Перидуральная анестезия, Л., Медицина, 1976, 210 с.

Эниня Г.И. Электромиографические исследов. при пояснично-крестц. радикулитах. В кн.: Невропатол. и психиатрия. Рига, 1969,2, 225—239.

Юмашев Г. С. Травматология и ортопедия. М., Медицина, 1977, 504 с.

Юмашев Г. С, Дмитриев А.Е., Силин Л.Л., Гагулашвили А.Д. Связь между дегенеративно-дистрофическимипроцессами в межпозвонковых дисках и связках нижнепоясничного отдела позвоночника. В кн.; Остеохондроз позвоночника. Новокузнецк, 1973, 1, 46—47

Antie. Nevralgia and the diseases that resemble it. London, 1885.

Borenstein D. Epidemiology, etiology, diagnostic evaluation and treatment of low back pain. Curr Opin Rheumatol 1992; 4: 226-232.

Boszik G. Die histologischen VerSnderungen der hinteren Wurzeln bei "Ischias". Deut. Zeitschr. f. Nerwen., 1956, 174, 3, 255-271.

Brailsford J.F. Lesions of the intervertebral disks. Some personal reflections. Brit. Journ. Radiol., 1955, 28, 415-431.

Dandy W.E. Concealed ruptured intervertebral discs. JAMA, 1941, 117, 10, 821-823.

Dejerine, J. Tomas A., Maladiesde la moelle epiniere, Paris, 1909; Deyo R.A. Conservative therapy for low back pain. Distinguishing useful from useless therapy. JAMA 1983; 250: 1057-62.

Epstein N.E. Epstein J.A. Lumbar spinal stenosis. In: Camins M., O'Leary P. The Lumbar Spine. New York: Raven Press, 1987.

Froriep, 1843. Цит. по Н. Kraus, 1970.

Goldwait J.E. The Lumbo- Sacral Articulation. An Explanation of manycases of Lumbago, Sciatica and Paraplegia. Boston med. Surg. Journ., 1911, 164, 11, 365-372.

Gowers W.R., Lumbago? Its lessons and analogues. Brit. Med. Journ. 1904, 1, 16/1, 117-121.

Grath E, Mills P., Atlas of sectional anatomy. Basel, 1984

Hackett G.S. Joint Ligament Relaxation Treated by Fibro-Osseous Prolotherapy. Springfield, Illinois, 1956.

Hardy R.W. Lumbar Disc Disease. New York, Raven Press, 1982.

Hartmann R., Handbuch der Anatomie des Menschen. Strassburg, 1881.

Haslock I. Back pain and periarticular disease. In: Oxford textbook of medicine. Ed. by Weatherall D.J Ledingham J.G.G., Warrell D.A. 3-rd ed. Oxford University Press 1996; 2992-5.

Inman V. Т., Saunders J.B. Anatomicophysiological aspects of injuries to the intervertebral disc. J. Bone Joint Surg., 1947, 29, 2, 461-468.

Keller G Uber eine Ischiasursache. Z. Orthop.,1962, 95, 1, 519-522.

Kent van de Graaff. Human anatomy, 1984.

Koritke J., Sick H. Atlas of sectional human anatomy. Baltimore, v. 1, 2, 1983.

Lange M., Hamburger C, Waldhauser E, Beck O.J. Surgical treatment and resultsin patient with lumbar spinal stenosis. Neurosurg. Rev. 1993; 16: 27-33.

Lindhal O., Rexed B. Histologic changes in spinal nerveroots of operated cases of sciatica. Acta orthop. Scand.,1951, 20, 3, 215-225.

Lortat- Jacob et Sobareanu. Sur les sciatiques radiculaires, 1908;

Louis R. Surgery of the spine, Springer-Verlag 1933; 108 s.

Luschka H., Anatomie des menschlichen Bauchen, Tubingen, 1863

Minn R., Hutahings R. Photographischer Atlas der Anatomie des Menschen, Stuttgart, 1983.

Mixter W.L, Ban LS. Rupture of the intervertebral Disc with involovement of the spinal canal. New England Journ. Med., 1934, 211, 5, 210-214.

Mixter W.L, Ayer I.B., Herniation or Rupture of the intervertebral Disc into the Spina Canal. New England Journ. Med., 1936, 213, 285-393.

Moore Keith L. Clinikally Oriented Anatomy. Baltimore, 1980.

Neufeld, J., Mechanical Factors in the Pathogenesis of Fibrositis.Frch.Phys. Med. 1955, 36, 759-765.

Ombredanne L. Les lames vasculaires dans l'abdomen, le bassin et le perinee. Paris, 1900.

Onel D, Sari H, Donmez C. Lumbar spinal stenosis: clinical/radiologic therapeutic evaluation in 145 patients. Conservative treatment or surgical intervention? Spine 1993; 18: 291-8.

Oppenheim H., Lehrbuch der Nerwenkrankheiten, Berlin, 1908, B.2, 1230-1231.

Pette H. Kritische Bemerkungen zum Kapitel des Bandscheibenprolapses. Munch. Med. Wschr. 1953, 95, 43, 1145-1148.

Putti, V., Lady Jones Lecture on New Conceptions in the Pathogenesis of Sciatic Pain. Lancet, 1927, 213, 5419, 53-60.

Raymond F. Clinique des maladies nerveuses, 1898, Lecon XXXI.

Reischauer F. Untersuchungen ueber die lumbalen und cervicalen Wirbelscheiben-vorfall. Stuttgart, 1949.

Roger H. Les sciatiques formes cliniques et traitement des sciatiques rhumatis-melles. Rev. Neurol., 1930, 1, 6, 1032-1096.

Rohen J.W., Jokochi C, Human Anatomy, Schattauer, 1994.

Sandstrom C, Wahlgren F. Peritendinitis calcarea. Acta Rad. 1937, 18, 263.

Sandstrom C. Peritendinitis calcarea: a common Disease of Middle Life; its Diagnosis, Patology and Treatment. Am. J. Rentgenol.,1938,

Sandstrom С Calcifications of the intervertebral Disc and the Relationship between various types of calcifications in the soft tissues of the body. Acta Rad., 1951, 36, 217-233.

Schmidt A. Das Problem des Muskelrheumatismus. Dtsch. Klinik, 1910,10; Schmorl G, Junghans H. Die gesunde und kranke Wirbelsnule. Leipzig, 1932.

Sicard I. A. Nevrodocites et funiculites vertebrates, Pres. Med., 1918, 26, 2, 9-11.

Sicard L, Forestier J. (Сикар, Форестье). Люмбаго, люмбалгия, люмбартрия. Новости франц. мед. и биол., 1925, 3, 23-28.

Snel, I R, Clinical anatomy. Boston, 1981.

Testut, L. Traite danatomee humaine. T.4. Paris, 1901.

Tinel J., Gastinel P. Un cfs de sciatique radiculaire tuberculeuse. Avec autopsie. Rev. Neurol., 1912, 20, 453-456.

Travell, J., RefTered Pain from Sceletal Muscle. New York. J. Med., 1955, 55, 331-340.

Wartenberg R. Neuritis, sensory Neuritis, Neuralgia. A clinical Study with Review of the Literature. New York/ Oxford University Press, 1958.

Wolf-Heidegger G., Atlas of systematic human anatomy, v.3, Basel, 1972.